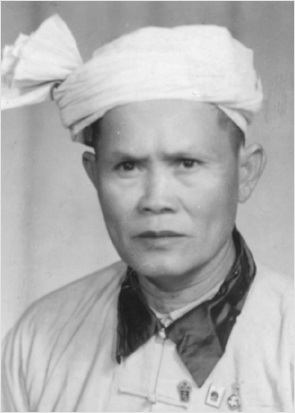

康朗英[公元1906年-1977年] 云南西双版纳勐海县人物 康朗英是云南西双版纳勐海县的著名傣族“赞哈”(歌手),也是当代诗人。他原名岩英,出身贫苦,却凭借对文学艺术的热爱与天赋,在傣族文学领域取得了卓越成就,为傣族文化的传承和发展做出了重要贡献。以下是对其生平的详细介绍: 苦难童年与佛寺岁月 1906年,康朗英出生于云南省西双版纳傣族自治州勐海县景龙村,家庭贫困的他,六岁便开始给人家放牛,甚至过着乞讨的生活。十岁时,为了生存,他进入佛寺当小和尚,改名帕英。在佛寺中,他的生活十分艰苦,整天需要挑水、煮饭、割马草,还要侍候大佛爷,如同奴仆一般。 然而,这段经历也为他打开了一扇知识的大门。四年后,康朗英学会了傣文,开始阅读经书。相较于冗长空洞的韵文、枯燥无味的格言和宗教哲理,他更喜爱《召朋班》《喃朋班》《秀波秀滚》《召树屯》等优美动听的故事,并从中吸取了传统文学的营养。此时,他还开始替青年人写追求美好生活和理想的情歌,展现出了初步的文学创作才华。 还俗从艺与声名渐起 随着年龄增长和学识积累,康朗英在二十岁后升为二佛爷,常替人抄写经书,也开始编写一些佛寺里较难的经文内容。1923年,17岁的康朗英选择还俗,成为一名民间歌手。他凭借着在佛寺中积累的文学功底和对音乐的感悟,开始在民间舞台上崭露头角。 康朗英的演唱风格独特,歌声优美动听,所唱内容往往贴近生活,既有对傣族传统故事的演绎,也有对当下生活的感悟。他善于用歌声表达人们的喜怒哀乐,深受当地群众喜爱。在一次赛歌活动中,康朗英凭借出色的表现一举成名,被傣族土司封为赞哈勐,获得了指导全勐赞哈的权利,这是对他歌唱技艺和文学才华的高度认可。此后,他的名声逐渐传播开来,成为西双版纳地区颇具影响力的“赞哈”。 创作生涯与文学成就 20世纪30年代,康朗英开始发表作品,正式开启了他的文学创作生涯。他的创作题材广泛,内容丰富,既继承了傣族赞哈文学的传统,又融入了新的时代元素。 新中国成立后,康朗英以极大的热情投入到新作品的创作中,他用歌声歌颂新中国的成立,赞美共产党的领导,表达傣族人民对新生活的热爱。这一时期,他创作了许多经典作品,已翻译成汉文发表和出版的有长诗《流沙河之歌》《澜沧江之歌》,短诗《幸福的开端》《一支凤凰飞向太阳》等。其中,长诗《流沙河之歌》是他的代表作,这部作品继承了傣族赞哈文学传统又有所创新,通过生动的诗句描绘了新旧两个不同时代,展现了傣族人民在新中国成立前后生活的巨大变化,具有深刻的思想内涵和艺术价值。 1959年,康朗英加入中国作家协会,这是对他文学成就的又一重要肯定。他还与康朗甩、波玉温等傣族歌手共同创作,如1960年,三人合著了诗集《三个傣族歌手唱北京》,在中国文坛造成了一股强劲的民族民间文学冲击波,铸就了他们和西双版纳文坛的辉煌时代。 晚年贡献与文化传承 康朗英在晚年依然致力于傣族文化的传承和发展。作为县文化馆馆员,他积极参与当地的文化活动,培养了许多年轻的“赞哈”,将自己的演唱技巧和创作经验毫无保留地传授给后人,为傣族赞哈艺术的传承培养了后备力量。 他还积极参与傣族民间文学的收集和整理工作,凭借自己对傣族文化的深刻理解和丰富记忆,协助相关部门记录了许多濒临失传的傣族民间故事、传说和诗歌,为保护傣族文化遗产做出了重要贡献。 1977年,康朗英离世,但他留下的丰富文学作品和宝贵的艺术经验,至今仍在傣族地区广泛流传。他的诗歌富有民族特色,诗意清新,语言生动,感情充沛,不仅是傣族文学的瑰宝,也为中国民族民间文学宝库增添了璀璨的光彩。他本人也成为了傣族文化的杰出代表人物,被后世铭记和敬仰,其艺术成就和奉献精神激励着一代又一代的傣族文艺工作者继续前行。 康朗英的一生,是从贫苦中崛起,在艺术中绽放光彩的一生。他用歌声诉说着傣族人民的故事,用诗歌描绘着时代的变迁,为傣族文化的传承与发展立下了不朽功勋,是西双版纳傣族文化发展史上一座耀眼的丰碑。 |