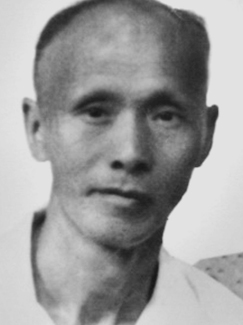

李凤荪[公元1902年-1966年,昆虫学家,农业教育家] 湖南岳阳市临湘市人物 李凤荪,昆虫学家,农业教育家,湖南岳阳人。在农业害虫防治上做了许多突出的工作,也是我国卫生害虫早期研究者之一,在蚊蝇的防治研究上造诣颇深。他编著的《中国经济昆虫学》是我国较早的专著,在昆虫界有较深的影响。 李凤荪,字力耕,1902年8月25日出生于湖南省临湘县一个农村家庭里。全家靠父亲经营茶叶和执教私塾生活。李凤荪上小学时,父亲经营破产,不久又离开人世,家境十分清贫。但他求知欲望甚强,考进岳阳湖滨教会中学。他每天上午上课,下午到农场做工,以半工半读支撑学习。 李凤荪,1902年8月25日出生于湖南省临湘市白云镇,是我国著名的昆虫学家、农业教育家。 李凤荪出生在一个农村家庭,全家靠父亲经营茶叶和执教私塾维持生活。他上小学时,父亲经营破产并离世,家境变得十分清贫。但李凤荪求知欲望强烈,凭借自身努力考进岳阳湖滨教会中学,他每天上午上课,下午到农场做工,以半工半读的方式支撑自己的学习。 1925年,李凤荪考入南京金陵大学农林生物系。在大学期间,他依旧靠工读和学校提供的奖学金维持学业。他潜心攻读,每逢假日,同学们或结伴游玩,而他总是在阅览室博览精读,搜集各种昆虫资料。每年暑假,他都会背负简单行装,奔赴苏北粮棉产区,调查虫害,采集标本,参加治虫。4年时间里,他踏遍了江苏省40余县,积累了丰富的资料,并发表了《江苏省蝗虫之分布》《捕蝗古法》等学术论文,这些文章得到了江苏昆虫局局长张巨伯和中央农业实验所吴福桢主任的赏识。 1930年毕业后,经张巨伯和吴福桢举荐,李凤荪先后在江苏昆虫局和浙江昆虫局任技佐。在江苏昆虫局,他专门从事棉花害虫的防治研究,在浙江昆虫局时,鉴于当地蚊蝇传播疾病猖獗,他又投身于蚊蝇生活习性和防治的研究。他在自家宿舍附近的菜园里埋下12个瓷缸,放水装粪让库雷蚊产卵,繁殖幼虫,然后进行药剂防治试验,每晚都手执电筒逐缸观察、记录数据,全家都帮忙记录,这项“家庭试验”持续了9个多月。在此期间,他发表了《棉大造桥虫之生活史与防治法》《世界疟蚊名录》《蚊虫防治法》等19篇论文和著作,成为国内最早研究医学昆虫学的学者之一。 1935年8月,在亲友资助下,李凤荪赴美留学,进入明尼苏达州立大学昆虫系。学习期间,他承担实验室制作蚊虫生殖器标本工作,并受南京中央棉产改进所之托,在美国棉产区考察棉花害虫及防治,以挣得回国路费。1936年,他获硕士学位,还被选为sigma - xi荣誉学会会员。 1936年秋,李凤荪谢绝美国友人的挽留,毅然回国,任南京中央棉产改进所技正,专事棉区害虫的防治研究,相继出版《中国棉虫研究趋势》《棉作虫害》《棉红铃虫》等论著。1938年,李凤荪携眷回湖南,闭户3个月,收集整理历年研究资料,写出了50万字的著作《中国经济昆虫学》,该书于1940年出版,是我国昆虫学史上第一部比较系统、完整、实用价值较高的著作,引起了国内外昆虫界的注目。 此后,李凤荪先后在湖南农林改进所、湖南农业专科学校、浙江大学农学院、福建农学院、湖北农学院、湖北医学院、武汉大学农学院等院校任教。新中国成立后,经湖南大学社会学院院长肖杰伍推荐,李凤荪返湘出任湖南大学农学院院长。1951年院系调整后,他任湖南农学院昆虫学教授和植保系主任。 1957年,李凤荪被错划为“右派”,但他忍辱负重,仍奋战在教学科研第一线。1958年,他调至湖南林学院,主讲《森林昆虫学》。他结合教学,深入会同、靖县等30个主要林区考察森林害虫的防治方法,写出《竹蠹虫的发生及防治的研究初报之一》《江华麻江伐松蛀虫简报》《苏云金杆菌防治马尾松毛虫研究简报》等10余篇学术论文。1959年12月,中共湖南省委在《新湖南日报》上公开为李凤荪摘掉右派帽子。 1960年,李凤荪作为湖南省惟一的代表,参加在北京召开的科学家会议,受到毛泽东等中央领导人的接见。此时,他写出了10多万字的《中国昆虫谣谚集释》初稿及《养蜂学》。1963年,李凤荪调任广州中南林学院教授兼森林保护教研室主任,直至1966年8月1日病逝。 李凤荪一生成果丰硕,除了《中国经济昆虫学》,他还写作出版了30万字的《中国乡村寄生虫学》。他曾担任国民政府教育部昆虫名词审查委员会委员,中国昆虫学会理事、湖南省科联和科普协会副主席,中国农业科学院学术委员、《昆虫学报》编委等职。他的《中国经济昆虫学》先后获地区科技成果二等奖、省科技进步四等奖和国家科技进步三等奖。 李凤荪性格勤劳、苦干、倔强,他始终怀着对科学的执着追求,不论处于何种境遇,都能保持旺盛的热情。他为我国的昆虫学研究和农业教育事业做出了卓越贡献,是我国昆虫学界和教育界的杰出人物。 |