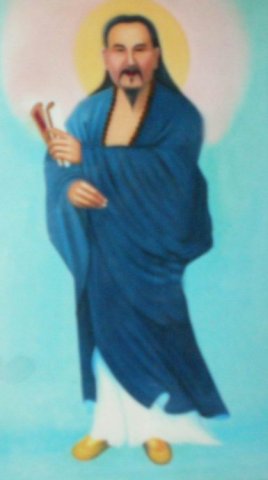

邹普胜个人介绍资料

中文名:邹普胜

别 名:何野云、虱母仙、邋遢道士、龙尾圣王、龙爷

国 籍:中国

民 族:未知

出生地:黄安府麻城(今属湖北省黄冈市红安县七里坪镇)

职 业:早期(铁匠)、军师、道士、风水师

信 仰:道教

主要成就:元末农民起义将领

邹普胜,黄州府麻城县邹家岗(今属湖北省黄冈市红安县七里坪镇)人 。元末农民起义将领。少以炼铁为生。 至正十一年(1351年),徐寿辉密谋抗元,携铁至他家,嘱代制锄锹等武器,普胜告之曰:“今天下尚须锄治耶?当为炼一剑赠君耳。”于是共谋大举,用红巾为号。 徐寿辉称帝后,被封为太师。 陈友谅挟持徐寿辉,自称汉王。邹普胜仍称太师,至明朝建立,隐姓埋名,自名为何野云,取野鹤闲云之意。后云游潮州府海阳县、潮阳县、揭阳县一带,以相风水谋生,其人形骸放荡。 民间称其为虱母仙、邋遢道士,尊称何野云仙师、龙尾圣王、龙尾爷、龙爷。 人物生平 生平简介 邹普胜,元末农民起义将领,湖北麻城人。少时以炼铁为生。 至正十一年(1351年),徐寿辉组织群众,密谋抗元,携铁至他家,嘱代制锄锹等器具。他知徐寿辉有大志,乃深与交结,共谋大举。 同年七月,起义军占领蕲州(今湖北蕲舂),他与彭莹玉共推徐寿辉为首领。徐寿辉建国称帝后,被封为太师。 次年,率兵沿江西上,直取汉阳(今武汉市汉阳区),进逼江夏(今武汉市武昌区);元威顺王宽彻普化、平章政事和尚弃城逃走。不久据有池阳、太平(治所在今安徽当涂)等地。在陈友谅败亡前,一直任太师之职。 据明万历刻本《黄安初乘》记载,元末农民起义军徐寿辉部军事将领邹普胜在七里坪镇柳林河双城驻军征兵时修建“双城塔”。 双城塔为楼阁式砖塔,六边形平面,十三层,高约35米,底层边长4.5米。双城塔通体比例均衡,塔身自下而上逐层递减,收分圆和,形态健美,气势凝重,极具宋代建筑风格,是湖北省仅存的宋塔精品,具有极高的研究价值。 清同治十一年(1872)募资对此塔进行修缮,曾刻碑记录此事。2013年该塔被公布为第七批全国重点文物保护单位。 无意仕途 潮人为纪念何野云,建庙供奉。 主要庙宇有:潮阳贵屿何仙陵、仙湖福天宫、潮南峡山龙尾庙、揭西黄山王公庙、潮州鳌头龙尾庙、汕头岐山古庙、金港龙尾庙、南畔寮龙尾庙、高埕古庙、佳和善社、东墩龙尾庙等,澄海港口龙爷庙、揭阳市空港区炮台镇风门古径野云岩等。在古澄海县一带(包括汕头市区)一直为乡村社团保护神凡有义社(父母会)、义庄(乡村太平房)都要供奉龙尾爷,汕头下蓬、外砂、新溪、广厦、东墩、岐山一带也多供奉龙尾爷为家门神(家庭保护神),认为供奉龙尾爷能够镇宅保风水。泰国万佛岁府攀通县本头妈埠清峰洞供奉着何野云的金身。现潮汕祭何野云的庙宇达50余座,义社(父母会)龙尾圣王神坛更是无法统计,仅汕头龙湖区下蓬镇各义社(父母会)会所供奉龙尾圣王就多达近百座。 在潮汕,一些乡里的建筑和墓葬,有许多是虱母仙所建,虱母仙是实有其人的。 虱母仙怎样从人而变成仙,民间有许多传奇性的传说。 虱母仙,原是一道人,名叫邹普胜,善卜天机,精通玄学。生于元末,活动于明初。 元末,蒙古的野蛮统治已不得人心,也即天运已尽。各处农民纷纷起义、造反。道人邹普胜也下山参加了南方红巾军陈友谅的队伍,当上了军师,和朱元璋率领、刘伯温当军师的起义军,互相争夺天下。 两军相争,邹普胜为陈友谅出谋划策,打了九十九次胜仗,但最后一仗,陈友谅却战败中箭身亡。这个战役就是1363年4月至7月的历时85天的“鄱阳湖大战”。 朱元璋统一了中国,做了皇帝,建立了大明王朝。当时刘伯温曾在朱元璋面前极力推荐邹普胜,召请他来共治天下。但邹普胜自友谅兵败之后,惭愧得无地自容,就隐姓埋名,取野鹤闲云之意,自名为何野云,以其青年时期所习天文、地理、土木建筑技术谋生。 在这之后的几十年间,何野云避祸至河南省南部淮河北的正阳县,至今其后人已发展到几十个村落,计有大邹寨、小邹寨、邹楼等万余人。其族人皆知其祖先来自湖北麻城。 云游潮汕 明洪武年间,何野云(一说其后人)从北向南流落到了潮汕——主要是海阳县、潮阳县、揭阳县,流传许多为民做好事,还替人看风水、治病、惩治“地方恶霸、神棍”,戏弄寺庙俗僧的故事。 何野云在潮阳筑仙城,建寨门,凿泉取水;可见其是一位通晓天文、地理、数术、建筑的道家,他在三门城建了一个乡里叫仙城,在贵屿风港建的“欹寨门”,自明至今历六百多年,不管台风、暴雨、洪水、地震,这个寨门一直屹立着。棉城陈厝沟古的“欹门闾”和四魁大厅也是何野云根据地形地势的特殊建筑设计,照道家术数排列,有利采光、纳气。他在河浦迭石山下所凿的泉眼,救活即将枯死的禾苗,被称为仙泉。 何野云在民间为人营造墓葬,或对一些风水墓地题联相赠,如其对潮阳郑氏神山三世祖在南山金七姑的回龙顾祖的墓地,就题联“龙虎伏降常不老,子孙拜扫永无疆”的联句,郑氏后代,总是津津乐道说其地“籍非其地为南山之领袖,何以见赏于神仙乃尔乎!” 民间传说 何野云本领高强,又形骸放浪,所以在民间生出许多传说。 据传,何野云一日在山野中漫游,骤然乌云密布,雷声霹雳,只好闪进山边破庙避雨,又饥又渴又遭雨淋,进庙后蹲在神坛之下,思绪万千。 何野云想着,当初下山之时,师父曾嘱咐,有光者,可辅助之。他投友谅时就误把友谅理解为月亮(即光),直至朱元璋树起大明旗号,他才知“明”是日月齐辉,才是真正的光。他知道投错了主,但为时已晚,悔之莫及了。想着,想着,此时,仿佛有一仙女冉冉从天而降,何野云便将心中之事对她诉起苦衷来: “何某自幼攻天文,观得元室气息奄奄,江浙上空,紫微星亮,正应在陈友谅身上,故投奔于他,孰料天下为朱元璋所得,陈友谅失败,何某落魄,上苍何其不公!”那仙女却回答道:“何野云,你言道差了,枉你熟习天文,陈友谅虽是紫微星君降世,你却不晓得帝王之星轮转之中,六十回中有一遭是天犬星犯紫徽星君,此番却正是天狗星得正位呢!”“啊,原来如此!”“再说,陈友谅得胜之后,只思荣华,你身为军师未能谏阻,也是失职。这哪能说是天道不公!失民心者失天下。这你难道不懂么?”说着,就将仙衣一件,披于何野云身上,并说:“这一仙衣上的虱母,是为你护卫的兵士,你穿在身上,可隐变形骸,饿时可从衣上取物充饥。”何野云欢喜得不得了,睁开眼来,方知是南柯一梦。坐起定神之后,果然身上有一破衣,衣上虱子争跃,伸手一抓,却是芝麻一把,急送口中充饥,抬头一望,神坛上有“九天玄女”一位,正如梦中仙女模样。 从此,何野云披上仙衣,外人见衣上虱母乱跳,便称何野云为虱母仙。 牡丹地 明洪武年间的一天,一位蓬头垢面、鹑衣百结的中年人,踉踉跄跄地行走在潮阳贵屿的田间小道上。太阳将要落山,夏日的酷热有所收敛,但可以看出,暑热折磨着这位又累又饿的中年人。远处的牧童看见他有好几次跌倒了又爬起来,顽强地向有炊烟的村落走去。原来,这是元朝末年起义军首领陈友谅的军师何野云,潮汕民间广为传诵的虱母仙。推翻元朝统治者之后,义军内部发生内战,陈友谅与朱元璋的起义军自相残杀,最后长江一战,惨败身亡而告全军瓦解。因为何野云满腹经纶,胸有雄兵百万,上晓天文,下晓地理,洞悉风水,善于建筑又懂医道。此人不除,终为明王朝的心腹之患,为了铲除异己,朱元章派兵紧紧地追捕。何野云只得带着一身的才华和一腔的悲愤,向蛮荒的南方仓慌逃跑。 初夏的天气说变就变,白天烈日当空,闪电随着夜幕的降临划破长空,风雨交加,雷鸣电闪,暴雨倾盆而下,平整的稻田顿时变成泽国。依山而居的陈老汉,乘着暴雨的间隙,披着蓑衣,抗着锄头,摸黑到自己的田地里巡视,当他吃力地把冲到田里的一股洪水引到沟里的时候,已经是二更天了。天伸手不见五指,他伴着滚滚的雷声,借着天上的闪电,跌跌撞撞地往家里摸。在离家约十步远的地方,被一个横躺在地下的人绊了一跤,整个人就压在这个人的身上,锄头抛出去老远,陈老汉吓了一跳,顺手摸一摸这个人的脑袋和鼻子,虽然六月雨水如冰霜,这个人的脑袋滚烫,鼻子还在呼吸。他顾不得去找丢失的锄头,敲开自己的家门,喊出老伴和两个女儿,把地下的人抬回家。吩咐老伴先熬一碗姜汤,再熬一锅稀饭,自己动手为中年人换了一身干静的衣服。何野云喝了姜汤,一口气缓过来了,一锅香喷喷的稀饭就着瓮底的老菜脯,一会儿就吃得底朝天。陈老汉问其姓名,他只答了一句“相逢何必要相问,野鹤闲云任逍遥,你就称我何野云吧。” 便又倒下昏昏睡去。 一直睡了两天两夜,何野云醒来,为了不连累陈老汉,便谢恩告辞。陈老汉对何野云说:“您有病在身,如不嫌屋破家贫,就多住几天,有我吃的就有您吃的,等身体复原后再走。”陈家的两个女孩也热情挽留,何野云只好留下。陈老汉的大女儿十六岁,二女儿十四岁,两个女儿模样儿俊俏,但因为家贫,居住的屋子又潮又暗,大女儿癞痢头,二女儿浑身湿疹,俗称“粗皮”,只有八岁的儿子,生得眉清眼秀。何野云养病其间,陈老汉的两个女儿端茶送水,热情周到,在逃亡的生涯中,何野云又一次感受到人间的温暖。 一天早晨,大病初愈的何野云到屋前散步,顺便了解四周的环境,放眼一望,风景秀丽。但见陈老汉的屋子虽破,但依山而筑,面前的稻田一望无际,稻田的尽头,一条如练如帛的大江向大海奔流而去。时值初夏,天地间呈现出一派勃勃生机。何野云信步往江边走去,站在岸上,回望远处的群山,起伏连绵,逶迤有致,像一朵含苞欲放牡丹花。面对这大好风水,何野云吃了一惊,陈老汉的家,竟然端端正正地建在牡丹花的上面,这是一块阳居的宝地,得此居者,其子女美貌而富贵,只因房子盖得不好,牡丹不能怒放,锁不住富贵之气。这需要修建房子,引紫气东来,沐浴上天的甘霖,滋润含苞欲放的牡丹花。何野云顿悟,陈老汉的女儿为什么一个“癞痢头”,一个“粗皮”。 第二天,何野云叫陈老汉的大女儿烧了一锅开水,在山坡上的皂角树上摘了几个成熟的皂角,加上家里的茶籽枯捣碎后煮成汤,让她洗头,还吩咐今后洗头就用这种皂角、茶籽枯汤水洗。又到后山采来几种鲜花煮成汤,让陈老汉的二女儿泡浴、洗脸。伸手在破袄里摸出半两碎银,让陈老汉买来十几担贝灰,说自己闲来无事,要帮陈老汉把房子自修一修。于是何野云把北面的窗封掉了,朝南的大门改宽了,屋子的南面和东面都开了窗,填高和加宽了大门前的土埕,在屋四周盖起了一人多高围墙。围墙往外倾斜,东面开了一个和围墙一样倾斜的如意门,进了如意门,才能走进向南的大门。老实巴交的陈老汉望着倾斜的围墙和歪斜的如意门,哈哈大笑地说:“老何,看您手艺不错,可砌出的围墙歪歪歪斜斜,经不住一阵风雨”,何野云回答说“这斜围墙和歪门闾一百年都不会倒的,盗贼难以逾越,从里面又很容易翻出去”说罢,后退几步又往前一冲,借着围墙的坡度,轻轻地翻过墙头,稳稳地站在墙外。如今潮汕人有很多歪门闾和斜寨墙的传说和遗迹,都是出之何野云之手。 几天后他又从山上找来一种肉质植物,植于围墙的四角,告诉陈老汉,这种草药叫“朥蔸”也可用其粘液贴鬓与梳头,抹头擦脸,既可防白发与脱发,又可用它柔润肌肤。这就是今天在美容业中流行一种叫芦荟的神奇草药,美容效果得到爱美人士的一致认可。早在明代以后,潮汕人喜欢在自家庭院种的“朥蔸”,潮汕少年脸上长青春痘,老人们用朥蔸汁往他们脸上抹,反复几次,几天之后居然光滑了。很多人都认为芦荟是八十年代以后从日本、美国引进的。其实“朥蔸”这东西,自从明代何野云种植以后。不管沧海桑田,风云变幻,潮汕一直有人在庭院种植至今,“朥蔸”在潮汕从没有断过香火。只是近几年种的人越来越多,每户人家都种好几盆,除了用于美容之外,一些新品种还被用来食用,这是后话。 再说安定下来以后,何野云每日帮助陈老汉拾掇菜园,教陈老汉的孩子读书写字,指导姐妹俩用鲜花护肤美容,用含有皂甙的皂角、茶籽枯洁发、护发,使陈氏姐妹俩获得了健康、自然的美。闲来无事,一壶米酒,几味潮汕小菜,“开轩面场圃,把酒话桑麻”两个中年汉子推心置腹逃亡的生活也悠然自得。日月如梭,一晃已过数月,陈老汉的两个儿女的“癞痢头”和“粗皮”早已痊愈,出落得长发飘逸,肌肤柔润,楚楚动人。 忽一日,何野云称要到外地访友,披上破袄向陈老汉辞行,临别对陈老汉说“您两女将为大户人家媳妇,能为您置田盖屋,置田可矣,但切不可因盖新厝而离开此屋,此屋盖在牡丹花地,‘牡丹花开,母仪天下’。为我所盖,您便是国舅爷,是我所修,要慢约一个甲子六十年,此花大约百年之内开放,汝曾孙将为国舅。虽汝等虽居破庐,但换得代代美女,世世富豪,也将换得子孙方圆千里帝王居。”并敦敦告诫,世代要用皂角、茶籽枯洗头,用鲜花泡澡,用“朥蔸”护理皮肤,以彰养牡丹的富贵之气。陈老汉问:“何兄,您究竟是什么人?”何野云淡淡一笑说“我乃虱母仙也”言必,飘然而去。 虱母仙走后的第三年,陈老汉的两位女儿,先后嫁与大户人家,两位女儿为娘家送来不少金银财宝,陈老汉家道殷实,但记住了虱母仙临别的话,一直在老厝里居住。后来孙子娶一绝色美女为妻,生有一男一女。此女有羞花闭月之貌,沉鱼落雁之色,终成为明朝正德年间的陈皇后,其子便为潮阳民间广为传说的陈国舅陈北科。皇后弟弟陈国舅晚年回家乡贵屿建屋,皇上恩准他按北京四合院的式样建造国舅府,于是 “四点金”,“下山虎”,“驷马拖车”,这种建筑样式流传了下来。“潮州百姓厝,京城帝皇居”,如今全国各地只有潮汕地区的民居是黄瓦红梁,龙头屋角,充满皇家的气派。“换得子孙方圆千里帝王居”一语成忏。陈家历代出美女,陈老汉和传人并不保守美容的方法,虱母仙传播的绿色美容方法也因此广播潮汕民间,成为潮汕民间美容的风俗习惯,潮汕人在现代洗涤、化妆品泛滥以前,都习惯用茶子枯、皂角洗头,用芦荟治理皮肤病,用鲜花泡澡、洗脸。因此明洪武以后历朝历代,潮汕的美女并不逊色于吴越佳人。 澄海鸡肝散与虱母仙 相传某日午后,澄城一药行老板正在修葺他的药店,他正想择一个吉日良辰新开张。正在这时候,一个游方道士踏进药店内,身上披着一件满是跳虱的道袍,正是虱母仙。药行老板激动得几乎说不出话来,连忙招呼道长上坐并泡茶奉饮。三杯茶后,老板恳请虱母仙为其药店开张选时择日。虱母仙答应了,他环视四周,说了一句话“日照萧墙(照壁)便为药店开张之时!”即刻飘然而去。 药行老板大喜之后却是大失所望,因为药行附近有一棵百年古榕,树叶茂密繁盛,遮挡阳光,日头照不到照壁!但老板转念一想,既然虱母仙说了,自然有他的仙机。即叫家人备好鞭炮,随时准备燃炮开张。连等几天,无动无静。有一日,正是黄道吉日,街坊们都在这个日子做好事。巳时时分,一客人扛一铜镜给亲戚娶媳妇相贺,打从药行门口经过。时已近午,阳光猛烈,一映射,一束阳光竟然照到照壁上!老板大喜:“此乃天意也!”立即吩咐鸣炮开张!此家药行经营的是“鸡肝散”,鸡肝散乃滇香薷、四棱蒿磨粉制成,因颜色有点像鸡肝,故称鸡肝散,有清热解毒,止血镇痛的功效,能治咽喉炎,扁桃腺炎,感冒,风火牙痛等炎症,对治疗小儿疳积有特效。 据老辈人相传,澄海此家药行的鸡肝散疗效显著,其全盛时期,奴仔疳积,其父母将其抱至药行门口,即愈,甚是神奇。百姓皆云此乃虱母仙注意到海阳县小孩多此病症,特出手相助! 坑水变酒嫌无糟 传说明代洪武初年,揭阳地美都大湖村,地居海阳、揭阳、潮阳三县官道经过之交叉口,村里有个姓柳的大姆在这里开了间小食店。这柳大姆虽然手脚利索勤快,可生活却十分清苦。 一天晌午,来了一个邋遢老道,头戴斗笠,身披破袄,肩背渔鼓,来到食店不远处,便坐在一块大石上弹起渔鼓,唱起道曲来,引得小孩们都来围观。那老道唱完道曲之后便喝起坑水来。柳大姆十分可怜他,盛了一碗粥给他吃。老道吃完后笑着说:“好!好!好人必有好报。”随后,便脱下破袄来捉虱子,送入口中啃得哔哔响,引得小孩子们一阵哄笑。 自此,这怪老道两三天便来一次,每次都是坐在大石上吃柳大姆给的粥,吃后便捉虱。 有一天中午,老道吃了柳大姆的粥之后竟问起柳大姆要不要卖酒食?柳大姆说要是要,只是无本钱可贩酒来卖。 老道见说,便叫大姆取来一个大水缸,随后到后面山坑引来清水,流进水缸里就变成香喷喷的水酒。从此,柳大姆便卖起好酒来了。家境渐渐宽裕起来。 家境一富裕,柳大姆也就不象从前那么勤快了,竟买奴使婢起来。 有一天,村里有人来向她买酒糟养猪,而她却无酒糟可卖,便埋怨起老头单给酒,不给糟。要是两件都有就更好赚钱。 第二年春天,怪老道从这里经过,柳大姆一见,急忙走过去拉住他,要他给酒糟。老头笑着说:“好!你要糟就糟。”说完便向后山坑走去。 老道去后却不见转来,柳大姆忙叫人到后山去看看。只见石侧堆着一堆酒糟,石上留着一行字:“婆心比天高,坑水变酒嫌无糟。”下边写着“虱母仙”三字。这时,人们才知那怪老道原来是虱母仙。 从此,柳大姆酒缸的酒就依然成了坑水,一点酒味也没有了。因此,“婆心比天高,坑水变酒嫌无糟”这句话,就成为讽刺贪心之人的俗语。 虱母仙看风水建宅居 传说虱母仙从水磨潭下山后,沿东山脚向东而去,来到邹堂山麓在“隐仙洞”住下来。 有一天,站在洞口大石上,向前眺望,山下一马平川,江水茫茫;转身再望后山,邹堂山有如屏风,这时虱母仙赞道:“山前好面堂,邹堂好后壁。” 虱母仙的赞语传到邹堂郑族南庄公耳中,南庄公暗想“可能是传说中的虱母仙吧”,于是请他去立建门楼。这邹堂乌门顶的“红门楼”,“白门楼”就是虱母仙给建造的。 不久还为凤鸣村林员外建了林厝祠堂;翁厝寮翁员外请他营造翁家祖坟;地美都四乡陈员外请去建造祖祠、祖庙,外陇村还请去营造乡里神庙,外陇陈员外请虱母仙建的神庙,是在村东南方,不供三山国王,供奉的是村的地头老爷,神庙建成后,虱母仙建议改称“龙尾老爷”。在明朝中叶,四乡陈有一房迁移来外陇村后创后田村的陈姓,模仿外陇陈供奉起“龙尾老爷”来,至今后田村东面烟墩山尾还有一座龙尾爷宫,就是虱母仙建的“龙尾爷”。 后来虱母仙为桑浦山下为人拣地,一日午睡,他把仙衣脱后放在桌子上便上床睡觉,请他拣地的女主人见其衣满是虱子,误为不洁,煮了一锅清水浸洗仙衣,仙衣下水“吡吡!咆咆!”响了起来,死了许多虱子。此时床上的虱母仙全身疼痛,猛醒过来,只摇了摇头叹道:“天意!天意!吾命不长矣!” 从此,何野云一病不起,叫来拣地主人,把自己所学的医治奇难杂症和勘地建房知识撰写成的“纬易解”赠送他。第二天虱母仙便云游去了,一去不返,不明所终。 传说后来潮汕的医治奇难杂症、观风水、拣地建屋、造坟的知识就是从“纬易解”来的,可惜这书后来也不见了,只是传言而已。 榕竹 在大南山北背下面一些乡村,每到元宵佳节张灯时,还要在门顶挂上一把榕(念“成”)竹枝叶。 相传元末农民义军四起,江南陈友谅有军师何野云辅助,所向披靡,长驱来到潮阳境内。正月十四日早,有一女子来到义军营帐,哭求义军救她一命。这女子原是富豪之婢,富豪闻知义军到来,畏惧家户被抄,暗中派人与元军联络,准备将婢子献与元军首领为妾,婢子闻得风声,便夤夜赶来义军营中,请求救护。陈友谅得知此讯,怒拔宝剑,下令出兵擒拿富豪,进击元军。那女子纳头便拜,感恩不尽。 传令中军正待离帐时,突然那女子跪禀道: “义军怜弱抗暴救奴婢一命,奴婢当衔环结草报答。只是奴婢邻里乡亲皆是善良之辈,恐怕义军到时,错遭连累。望三思而后出兵!” 陈友谅听着,紧锁双眉,按剑不语。这时,军师何野云上前说道: “此事不难。你回家之后,可告知乡亲良善之辈,在门上挂上榕竹枝叶一把为记号,义军见有榕竹者便不进门惊扰为是!” “好!”陈友谅嘱咐那女子急速回家,暗中依军师之计而行。 正月十四日下午,陈友谅义军攻打元军,擒捉富豪。面对门上有挂榕竹为记者果然秋毫无犯。从此,每到元宵佳节,这一带乡民在张灯时,也在门顶挂上一把榕竹叶。 仙城 虱母仙从大南山下来后,便住在山门(今闻光)村,帮助建寨门了。虱母仙在建寨门之余,想起应该为这里的人做点好事,摸摸袋里有水银杉种子,于是便在邻近播种,至今,闻光乡里的水银杉,听说便是当年虱母仙种植的呢! 虱母仙建寨门,不但画图纸,还动手帮助施工,和主人越来越熟悉了。主人问他喜欢吃什么东西,虱母仙从江浙来,江浙习惯烧乳猪,虱母仙以为熟人有话便直言,说要吃烧猪。并且亲自动手烧乳猪吃。主人当然满足虱母仙要求。一日,主妇偶然来到虱母仙住处,见他将乳猪杀得嗷嗷叫喊,于心不忍,告诉丈夫,靠这个人是不能建出好寨门的!理由是杀乳猪无好头彩,不吉利。主人听了妻子的话动摇了,便封了几两银子将虱母仙辞退了。如今的闻光寨门只建一半,传说便是当时留下来的呢! 山门辞退虱母仙,虱母仙立即被虱城聘请来建“城”了。虱母仙来到这里,便把吃烧乳猪习惯改掉了,用心测量,绘图。他计划用一百方墙筑接,围成一个圆形的城寨。主人看了图纸,十分满意。虱母仙便亲自参加合灰沙土,指挥筑城。 开始邻近乡村没有什么新奇的看法。后来一方方城墙按起来,有一些人便感到惊讶:了不得!城若建成,地理且不说,就实际来看,固若金汤,可守可攻,不简单。 不知是谁到官府告密,说是虱母仙建城是图谋反,于是官府便下测禁止建城,这时,百方城墙已筑了九十九方,无奈只得停工,至今仍没有补上。因为城是虱母仙主持建筑,后人便称这个乡里为仙城了。 仙泉 虱母仙建仙城未竣工离开之后,踯躅来到了河浦迭石山下,徘徊之际,猛然见林中有一妇女正往树上结绳,准备上吊。虱母仙一见,非同小可,急急赶到树下,轻轻喊了一声: “大嫂你这是——” 那妇人闻得背后有人唤她,猛地回首,见是一个衣着邋遢老道士,不得不转身回来答应: “道长,我可没法活下去了!” 虱母仙细问之下,方知是大嫂新寡,守一幼儿,耕种数亩水田。因天久干旱,禾苗将枯,水源被强人霸占,看看此造收成无望,便寻短见。虱母仙晓得劝说不易,心生一计,说: “大嫂,我口渴难耐,烦你烧碗开水解渴”。 那妇人看这邋遢男子在旁,短见已寻不成,倒不如做件好事,转身上山寮烧开水去了。 等到那妇人捧着开水来到田边时,满田灌满清水,好了,禾苗得救了! “道长!道长,开水烧好了!” 任凭妇人叫喊、寻找,不见邋遢道士身影。他放下碗,到田边一看,田塍一个小眼里清水汩汩冒出。妇女恍然大悟刚才这是遇见神仙来救活禾苗。救活她一家! 原来泉眼是虱母仙趁大嫂烧开水之时,用拐杖捅开的!后人便称此泉眼为仙泉! 戏弄忘恩僧人 相传有一次虱母仙,云游到了达濠某深山佛寺。见佛寺因隐居深山僧人生活十分贫瘠,便在寺庙附近山头的石缝上画了圈,此后每日都从石缝里流出大米来,僧人的生活因此得到了改善,虱母仙也在此小住起来。每日在潮州府各地云游,但一到寺庙早、午开膳的时候他就凭空出现在寺庙的斋堂上用膳。久而久着寺庙里的和尚开始讨厌起了虱母仙,有一天和尚们商量起来错开时候提早开膳,当虱母仙回到寺庙斋堂用膳的时候,和尚们早已吃饱了。这时候和尚暗地里偷笑,谁知虱母仙居然走到大殿前的放生池钓起鱼来,把钓起来的鱼架在香炉上烤。佛门可是清规之地,哪可在此杀生,更怎能在供佛的香炉上烤鱼,那可是大罪过。和尚马上跑上前阻止,谁知这时候虱母仙居然凭空飞走了。等和尚回过神来,却看到架在香炉上的原来是几块番薯。 此后达濠寺庙里石缝也不再出米了,据说是被虱母仙带到关埠石井村前石井岩三峰古寺,但后来有僧人贪心而把石缝挖大想多流一些,结果适得其反,米也出不来了。 双溪嘴沉船,石井岩出米 俗语“ 双溪嘴沉船,石井岩出米”指的是有一些人遭了殃,而有的人却因此而发财;有的亏损,而有的因此而得益。 传说何野云羽仙后,被任命为潮州府三江(韩江、榕江、练江)水神,他决心除霸惩强,救济贫民,管好榕江。何野云首先观察了榕江地形,安顿水族,任命狮、象把守榕江江口,又命大象镇守双溪嘴,把榕江整理得有条不紊。 不久,人们就发觉一个奇怪的现象,财主、豪绅的船只常常在双溪嘴沉没,而关埠石井村前石井岩三峰古寺却每日都从石缝里流出大米来。因而就有了“双溪嘴沉船,石井岩出米”之说。原来,凡是过往的船只,何野云都要调查一番,凡运载的是不义之财者都没收。特别是掠夺敲榨农民而得来的大米,帆船运载到双溪嘴,何野云就令镇守的神出鬼没龟将其翻沉,并将大米储积起来,每日计算着从石缝流出,以赈济濒临死亡的贫苦村民。久而久之,人们就把一些人遭殃,一些人发财;有人亏败,有人得益的事,称为“ 双溪嘴沉船,石井岩出米”,并作为一句俗谚而流传下来。 纪念活动 澄海港口乡何野云龙爷盛会 相传龙爷身为元末起义军陈友谅军师何野云,陈兵败后,流落民间,为民做了大量的善事,深受民众敬仰,羽仙后即被赐为龙尾爷,这一文化传统一直留芳。 清同治七年,即1868年,港口乡人到岐山古庙拜请龙爷,并在港口施建庙宇,农历四月初三为龙爷公生并定于每逢马年,即每12年的这一天,举行隆重的盛会。十社神前与十台潮剧大戏演队、标旗队、彩旗十几个表演团体伴驾巡游连绵数公里,还有晚上举行烟花烟花。 岐山古庙“兄弟会” 岐山古庙建于何时已无法考证,最早记载于清嘉庆《澄海县志》,清同治七年,澄海港口村民恭请龙尾爷到本村建庙供奉。清道光十二年,下蓬镇金港村民到岐山古庙恭请龙尾爷到本村建庙供奉。何野云曾做为陈友谅军师,陈兵败后,流落民间。明朝建立后朱元璋曾多次招安何野云,但何野云仙师却认为“忠臣不事二主”,宁可流落民间,也不做明朝官。因他这种忠肝义胆也得到人民的传诵,所以潮汕设立社团都愿意供奉龙尾爷为保护神,兄弟结义也愿意到龙尾庙请龙尾圣王做见证。 汕头岐山镇有个习俗,年轻男子都喜欢结拜为义兄弟,也就是俗称的“兄弟会”。因何野云仙师的忠肝义胆精神,也符合“兄弟会”的本意。所以他们都喜欢到岐山古庙结拜,请龙尾圣王做他们见证人。每年的农历二月廿五龙尾圣诞,也是他们的“兄弟会”的会日,平时忙于打拼的义兄弟们会在今天一起相聚前往岐山古庙祭拜龙尾圣王,随后一起会餐聚会,重温兄弟之情。 新津六社龙尾爷灯首 清代道光十二年,汕头市龙湖区新津街道纪社、辛社、东社、西社、南社、北社民众,到“岐山古庙”恭请龙尾圣王香火,前往本乡修建龙尾爷庙供奉,做为本乡六社保护神。 从此由金港、高埕、南畔寮、公婆爷等村分成纪社、辛社、东社、西社、南社、北社(分上股、中股、下股)共六社三股,成立理事会共同管理。定以每六年由其中一社作为主办方即“灯首”,以每年正月廿一承办游神庆典。轮值社份要聘请潮剧团到神前演戏,白天聘请锣鼓队、英歌舞、标旗队、花篮队、彩旗队等陪同龙尾圣王爷和各社老爷一起巡游六社和摆神前敬神仪式,晚上由各社在理事会领导下自发在本社举行花灯巡游习俗。至今已有180多年的历史,即始于1832年。 此信息最后更新时间为:1970-1-1 08:00

|