石涛个人介绍资料

中文名:石涛

别名:原济 苦瓜和尚 大涤子

国籍:中国、

民族:汉族

出生日期:1642年

逝世日期:约1707年

主要成就:山水 花鸟 人物 诗词

出生地:广西全州清湘县

信仰:佛教代表作品《石涛罗汉百开册页》《竹石图》《巢湖图》等

驻锡寺院:安徽宣城敬亭山广教寺

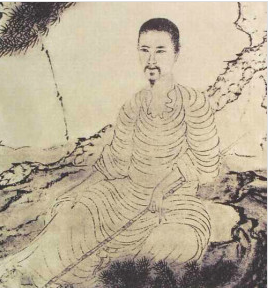

石涛(1642年-1708年)清代著名画家,原姓朱,名若极,广西桂林人,小字阿长,别号很多,如大涤子、清湘老人、苦瓜和尚、瞎尊者,法号有元济、原济等。明靖江王朱亨嘉之子。与弘仁、髡残、朱耷合称“清初四僧”。 石涛是中国绘画史上一位十分重要的人物,他既是绘画实践的探索者、革新者,又是艺术理论家。 他幼年遭变后出家为僧,驻锡于安徽宣城敬亭山广教寺,后半世云游,以卖画为业。早年山水师法宋元诸家,画风疏秀明洁,晚年用笔纵肆,墨法淋漓,格法多变,尤精册页小品;花卉潇洒隽朗,天真烂漫,清气袭人;人物生拙古朴,别具一格。工书法,能诗文。存世作品有《石涛罗汉百开册页》《搜尽奇峰打草稿图》《山水清音图》《竹石图》等。著有《苦瓜和尚画语录》。名言有“一画论”、“搜尽奇峰打草稿”、“笔墨当随时代”等。 (概述内图片来源:石涛《自写种松图小照》台北故宫博物院藏) 人物生平 石涛绘画作品 从传世作品看,石涛在画史上不仅称得上是一个有创新才能的画家,同时也是创作题材广泛的多产作者。石涛的表现手法富于变化,又能独特、和谐地统一为自己的风格特色。他的绘画风格变化同他的生活经历有密切关系,他一生游历过广西、江西、湖北、安徽、浙江、江苏和北京等地,自然界的真山真水赋予他深厚的绘画素养和基础,他在自然的真实感受和探索中加以对前人技法长处的融会,因而他对绘画创作强调师法自然,把绘画创作和审美体系构成为借笔墨以写天地而陶泳乎我也。石涛是一个僧人,他从禅门转入画道,因而他的画风似有一种超凡脱俗的意境,无论是山水、人物、还是花卉、走兽都有很高的艺术成就。当然,搜尽奇峰打草稿」是石涛绘画艺术取得成功的最重要关键。 传统技法 综观石涛一生绘画作品中,无论是寻丈巨制,还是尺页小品,都具有十分鲜明的个性和时代气息,观之令人难以忘怀。如将他的作品从时间顺序和作品特征来分期,大致可分为三个时期。第一时期是传统技法学习时期,亦即石涛在武昌的时期,时处石涛早年,正赶上摹仿董其昌风格的时期,康熙初,董其昌的画风和理论对中国画坛产生着重要影响,南北宗说广为传播,其间还明显地带有「抑北扬南」倾向。在笔墨方面竭力主张要有士气,并说:士人作画当以草隶奇字之法。从石涛的早年作品看,他受到了董其昌理论的影响,但在另一方面体现在石涛早年作品中的个性特征,从一开始就十分自然地流露在笔墨之中,既要承袭传统又要以造化为师、我用我法。石涛的天赋才能正是在这两者关系的辨证认识中,得到充分的发展。顺治14年丁酉(1657年),年方16岁的石涛已在绘画艺术方面显露出他的天赋,当年的《山水人物花卉册》是目前所能见到石涛署年款最早的作品之一。此册其中一页的画面为:临山的浩淼江水中,一叶扁舟正逐波荡漾,舟中端坐一人物正捧读《离骚》。画面下方是题诗:落木寒生秋气高,荡波小艇读《离骚》;夜深还向山中去,孤鹤辽天松响涛。从作品中可看出石涛后期之所以能在山水、人物、花卉、书法、诗文等方面取得高超造诣,是同他早年全面学习传统技法和广涉书法、诗文各科艺术门类的坚实根基分不开的。从笔墨特征看,此册画笔较为稚拙,朴实、表现出了石涛后来所少有的恬淡静穆的稚气。从康熙3年甲辰(1664)石涛23岁时所作的《山水人物图卷》来看,无论在意境的追求还是笔墨技巧上,都有长足的进步。在技法表现上已显得章法紧凑,笔墨凝炼,具有恣肆豪放的气质和郁茂酣畅的笔墨个性。白描法是中国绘画线条练习的基本技法,据《虬峰文集·大涤子传》所载:时画一横卷,为十六尊者像,梅渊公称其可敌李伯时。此图当为石涛丁未年(1667)所作《十六罗汉应真图卷》,从笔墨风格观察拟为临摹明代丁云鹏的作品,是石涛早年工笔人物画的代表作。画笔以清圆细劲的线条,描绘出栩栩如生的人物形象和曲折盘亘的山石,从此图可看到石涛后期恣肆流畅的笔墨技巧,显然是出自早年对传统白描技法进行认真扎实苦练的硕果。现存石涛早年作品不多,可信者更少,上述几件作品体现了石涛后期绘画风格多变善化的创造能力,是建立在早期刻苦钻研传统技巧以及兼收并蓄同时代画家优秀技法的根基上的。他在一则画跋中说:「古人虽善一家,不知临摹皆备。不然,何有法度渊源。岂似今之学者,如枯骨死灰相乎?知此即为书画中龙矣,(《大涤子题画诗跋、卷一》)融古法为我法,不囿于陈式,不拘泥一格,取其为己所好者学之。因此,他的个性特征在早期临摹作品中已自然地流露出来,为以后艺术形式的变革和富有个性的艺术形象塑造奠定了坚实的基础。 创新阶段 第二个时期是宣城时期;这是石涛艺术创作中的融会和创新阶段。在宣城十余年里,他广交友人,结识了梅清、汤燕生、施闰章、黄砚旅等诗画知己,往来于歙县、太平、黄山、宣城、芜湖一带。石涛和梅清的交往颇深,梅清乃安徽宣城望族,年长石涛18岁。石涛与其初识于南京奉圣寺,后受梅氏兄弟的邀请,于康熙9年(1670年)移居宣城,俩人经常谈诗论画,终成忘年之交。梅清画了一辈子黄山风景,在表现黄山空灵的神韵上,至今还是独占鳌头。尽管石涛和他个性气质未必相近,但艺术修养上的见地相投,发展为画风表现上某些形式的彼此融洽,从石涛这时期的《渊明诗意图》(康熙辛亥30岁时作,现藏北京故宫博物院)、《策杖图》(癸丑32岁时作)等作品来看,足以证明石涛和梅清在这时期的风格上有十分密切的关系。而这些作品的神采,实际上也是安徽黄山画派的主要面貌。此外,石涛在安徽时所绘的人物、竹石等作品也代表了他的独特艺术风格,上海博物馆藏有康熙13年石涛33岁(1674年)所作的《观音图轴》和康熙18年(1679年)38岁时作的《竹石梅兰图轴》。《观音图轴》笔法取自梅清,以颤抖流畅的笔法勾勒出人物的衣褶和山石的纹理,又以纤细的笔迹描绘出观音丰满、慈祥的脸庞,显示了曲直、粗细、刚柔、轻重的线条变化和对比。《竹石梅兰图轴》构图紧凑、用笔坚实,画面枝叶茂密,错落有致;石涛作品中,竹石图较多,纯花卉的较少,此图的风格颇受明代沈周画法的影响。同年所作的《独峰石桥图轴》,山石皴笔虽取法于梅清笔意,但已经明显地流露出石涛纵恣豪放,郁茂酣畅的笔墨个性,反映了他艺术创作风格已处于递变的重要阶段。综观石涛在宣城的绘画作品,无论对佛学禅理的悟解,还是对传统笔墨技巧的把握以及在思想认识上的活跃程度都反映了石涛的艺术创作己进入佳境。 升华时期 第三个时期是南京和扬州时期(康熙17年以后),石涛于康熙19年庚申(1680年)移居南京,这时石涛的绘画艺术渐臻成熟,生活、思想也开始发生变化。这时期,石涛在文人荟萃的南京地区如鱼得水,与当地许多诗人画士结识,其中著名的有屈大均,孔尚任、龚贤、戴本孝、查士标、程邃、黄云等,还认识了卓子任、郑瑚山、博问亭等官吏名流,他们对石涛艺术境界的升华大有作用。特别是当时活动在金陵地区的石溪、龚贤、戴本孝、程邃等都是声名卓著的画家,对来自宣城的石涛很有刺激作用。更为重要的是,在这批社会名流里有不少是收藏古画的鉴赏家,他们保存有前代不少名人的墨宝,使石涛有机会观摩前人的作品,进一步了解董源、倪瓒、沈周以及董其昌等人的作品,从中吸收丰富的绘画技艺,而他所处钟陵、太湖的自然景色,也促使他体会到这些名家的笔墨成就。在这一时期里,他的山水画有所变化,原来接近于梅清、戴本孝、程邃、萧云从等这些新安派的画风逐渐由浓而淡,属于他自己个性的面目变得更为清晰,随之而现的笔墨更为得心应手,在经过临摹学习,融会创新的阶段,以他娴熟的笔墨技巧,运用变幻莫测的创作手法,从而形成了恣肆洒脱的艺术风格。上海博物馆所藏《石涛书画卷》、《秋声赋图卷》、《荒城怀古图轴》、《山水清音图轴》等作品,都是这时期内不同风格的最具代表性作品。作于康熙20年辛酉年(1681)的《秋声赋图卷》,保留着梅清的灵秀,墨韵润泽,笔触劲炼,全图除近景树石稍有线条笔迹外,整个画面几乎由墨与色渲染而成;绚丽多彩的树叶,晨雾迷离中若隐若现的村落,左上方大面积留白,犹如晨曦迷雾,朦朦胧胧,正是「虚实相生,无画处皆成妙境」,彷佛让人置身于幽美静谧的秋色佳景之中;右首配以婀娜多姿的非行非隶书体,使画面显得更潇洒而秀丽。《荒城怀古图轴》则大有董源、巨然笔意,浑朴深厚,苍苍莽莽。《山水清音图轴》是他40岁前典型风格的变奏,是一幅最能代表石涛笔墨清腴,风格恣肆洒脱的山水作品,画中景物层迭、树木茂密,作者巧妙地运用虚实、黑白的均衡布局,通过水的空灵和云雾的蒸腾,避免了过分的迫塞。在笔墨技法上,山石用披麻皴,横直交错,秀灵而坚实,密集的破笔苔点,使山势更显苍莽,篁叶取法倪瓒,只是变萧疏为茂密,墨色干湿浓淡恰到好处。这时是石涛在绘画笔墨上得心应手,在理论上能自成体系,从而形成了恣肆洒脱艺术风格的时期。属于他有个性的面目变得更为清晰起来,上海博物馆所藏石涛画作中即不乏这时期佳作,如在南京所作《蕉菊竹石图轴》,作于康熙25年(1686年),当时石涛45岁,此图画面浓墨淡墨交替应用,对比度较强,墨的变化和线条的运用也十分熟练,从画风看,具有徐青藤、陈白阳的韵味。另一幅《细雨虬松图轴》,作于康熙26年(1687年),石涛是年46岁,是一幅不可多得的细笔山水佳作,画笔方圆结合,高处峻岭以方笔折角为外形,近处坡石以圆笔为使转,行笔舒缓而自然,既保留安徽画派的气息,又融会了倪云林的骨格,有一种清丽幽雅、清谧淡远的韵味。康熙29年(1690年),49岁的石涛在燕京,此时是他精力最充沛,心情亦舒畅的时期,因而创作了不少巨幛大幅作品,上海博物馆所藏《醉吟图轴》,为北上时所作作品,用笔严谨,画风细腻,描绘了美丽的江南山居佳境。 炉火纯青 石涛于51岁从北京回到扬州定居,直至终老天年,这期间是石涛绘画艺术达到炉火纯青的阶段。艺术上的成熟和旺盛的创作精力,使石涛的画艺达到高峰,代表作品如52岁所画《余杭看山图卷》(癸酉康熙32年)、58岁所作《卓然庐图轴》(己卯康熙38年)、59岁所作的《溪南八景图册》(庚辰康熙39年)等,件件精绝,是石涛绘画作品中出类拔萃的佳作。《余杭看山图轴》为石涛北上南归后所作,他以虚灵的笔墨节奏,流畅如泻的笔势,描绘出了作者昔年在浙江余杭城外远眺大涤山之情景,画面上江南丘陵郁葱绵亘,一览无遗的佳境令人心驰神往。《卓然庐图轴》以湿笔淡墨作底,用浓墨钩皴,山石皴法取直皴填凹凸之形,笔势平稳沉着,布局采用董其昌四面取势格局,景色无奇,但有超然绝世的宁静舒适感。《溪南八景图册》为康熙39年石涛61岁所作,是作者壮暮之年的小景杰作。作品按祝允明《溪南八景诗》诗意,生动描绘出皖南歙县的溪南山村佳景。曾经客居皖南,熟悉当地山野美景的石涛,运用自如地把他所熟悉的山岭、溪流、田野、月色付之笔端,活灵活现地展现于盈尺宣纸上。石涛于康熙46年(1707年)与世长辞,在最后的岁月中,他还能以苍劲流利的画笔画出最后的一些作品。作于康熙44年乙酉(1705年)的《梅竹图》(上海博物馆藏)为其中之一。此图以罗纹纸作画,由于半生半熟的纸质特点,画面达到了湿润而不漫漶的笔墨效果,更兼用笔清逸流畅,构图巧妙,把梅干、枝枒、花瓣、花蕊及寥寥数枝的竹枝得体地画于各个部位,是件文人画意趣浓厚的作品。 表现生活深度独具 敢于越过传统的历史氛围,高标独树是石涛的过人之处,也是他能取得重大成就的主要原因之一。与他同时称为清初四高僧中的朱耷,髡残、弘仁以及龚贤、梅清诸人均各有建树,但在表现生活的深度方面石涛似比之更胜一筹。在当时,行家就对他的作为赞许称道,如王原祁就把他誉为“大江以南第一”。黄锦祥誉石涛为:“略逊八大之画坛奇僧,名震于今。” 石涛是明朝宗室,原本应是过富贵生活的,但由于国亡家破,因而他所走的道路十分曲折,早年的石涛面临着家庭的不幸,削发为僧,遁入空门,从此登山临水,云游四方,漂泊或居留于异乡客地,足迹达半个中国。自然景观的长期熏陶,身世不定的感念,从各方面作用着他的艺术观和人生观。世界上的事物瞬息万变,薄薄的云雾可以遮掩巍巍高山,地位显赫的王孙公子转眼间就成了苦行头陀,千古不变的祖宗成法是没有的,山高海深,两者是截然不同的自然体,但在石涛看来,“山即海也,海即山也”,坐禅入定,超凡脱俗,以意念创造一个新的宇宙,这是石涛绘画艺术的最高境界,也是他的身世和佛、道思想作用于绘画的必然结果。 在中国绘画史上,名传青史的画家颇多,但是像石涛这样具有杰出艺术才华,并为今人大力推崇的却不多,石涛之所以在300年后得此殊荣,其主要的原因是他主张对绘画技法的变革和创新,他吸收传统文化的精髓,但不受传统精神束缚,反对墨守成规,敢于破陈法,因而他的画艺不仅高出于同时代许多画家之上,在中国绘画史上也是出类拔萃、屈指可数的。更为难能可贵的是石涛不仅画艺高超,还有高深的美术理论,一部《画语录》深刻地总结了这位画坛奇才的绘画艺术观和美学思想,对后世产生了较大的影响。 艺术特色 石涛在绘画艺术上成就极为杰出,由于他饱览名山大川,“搜尽奇峰打草稿”,形成自己苍郁恣肆的独特风格。石涛善用墨法,枯湿浓淡兼施并用,尤其喜欢用湿笔,通过水墨的渗化和笔墨的融和,表现出山川的氤氲气象和深厚之态。有时用墨很浓重,墨气淋漓,空间感强。在技巧上他运笔灵活。或细笔勾勒,很少皴擦;或粗线勾斫,皴点并用。有时运笔酣畅流利,有时又多方拙之笔,方园结合,秀拙相生。石涛作画构图新奇。无论是黄山云烟,江南水墨,还是悬崖峭壁,枯树寒鸦,或平远、深远、高远之景,都力求布局新奇,意境翻新。他尤其善用“截取法”以特写之景传达深邃之境。石涛还讲求气势。他笔情恣肆,淋漓洒脱,不拘小处瑕疵,作品具有一种豪放郁勃的气势,以奔放之势见胜。 艺术渊源 石涛的绘画,即善于借鉴前人之长,又注重外师造化,在学习前人绘画艺术的同时,积极探索属于自己的艺术之路。石涛中青年时期的绘画,更多的是受到元明以来文人画的滋养,大体是陈老莲花、沈周和元四家。入住宣城后,又多受新安派画风的影响,山水多用方折线条和扎结峻法,在石涛早期画作《人物山水图册》中,笔法松秀,干笔峻擦辅以淡墨阔笔,保留较多元人干笔韵味和新安派画法特点。在南京时期,石涛从金陵派画家处吸收了一些有益的东西。石涛这一时期那种较为浓厚、淋漓的墨斑画法,即使受到龚贤的山水风格的启发。经过三年北游,他又接受并融会了宋画的传统,他晚年扬州时期的《庐山观瀑图》、《翠蛟峰观泉图》,不论从创作主体对待自然山川的态度和意境创造,还是从章法布局、整体结构和气势以形象刻画上看,都吸收了宋画的特点。石涛虽广泛学习了各家技法,但他并没有因袭古人的陈式,一味模仿古人的作品,而是主张“借古以开今”、“我用我法”,特别是主张从自然中吸收创作源泉。饱览名山大川,目识心会,“令山川与予神遇迹化”,从而创作出“遗貌取神”、“不似之似似之”的作品。石涛一生登山临水,从湘源到楚水,从越中到黄山,搜尽奇峰打草稿,剪取了无数绝妙的画本。石涛的绘画,在技法上也并没有拘守一种形体,而是配合了多种多样的笔势,凡是笔所表现的形态,都淋漓尽致地描绘出来同时他网罗了先进的技法,丰富了自己的艺术创造,形成了自己不平凡的、多样化的风格。 绘画艺术 石涛善画山水,兼工墨竹、花、人物。细笔粗笔、渴笔泼墨无所不能,其风格即沉郁豪放,亦秀闲静,并多写自己对自然观察体验之所得,极富于创造性。其山水构图新颖而多变化,景象勃新奇,意境宏深,笔情纵恣,具有独特的风格和充沛的生命力。技法方而不受前人成规束缚,敢于从实地观察出发,尊重自己的感受,大胆创新。石涛山水画作品,有粗细种风格,其中又有刚柔和疏密的变化。《搜尽奇峰图》是石涛山水画中的杰出,属于粗笔一路。画中密俊密点,峰险石奇,硝壁回抱,而对山形的处理更概括而集中,与密密麻麻的苔点一起,组成了特殊的石涛风格:真可说是达到了“不立一法”、“不舍一法”的境界,这种沉郁苍茫的境界,在清初画坛上罕有起匹,是典型的石涛价值所在。《泼墨山水图》则更为豪放,满纸笔墨飞舞,水墨淋漓,浓淡相间,似隐似显,变化多端。石涛画作以大笔淋漓,奔放不较多,而那种细笔清朗、含蓄秀的所谓“细笔石涛”,格调更为高雅。《细雨虬松图》即使细笔作风的杰作。全图以清劲、简括的细秀线条勾勒山石,不多加俊擦,用墨轻淡,苔点也不多,染时亦不用淡墨水。笔墨的细致柔和,设色的空灵淡岩,给人感觉恬静淡泊,典型秀丽。石涛山水作品中,《清湘画槁》集诗、书、画于一纸,山水、花、人物具备,为五十余岁时精品。《维阳洁秋图》几乎全用点法画成,为石涛用点的典型之作。《云山图》以截取法取景,表现了他构图上的特点。《采石图》绘南京采石叽风景,为写实之作。这些作品,从不同方面显示了石涛山水画的艺术特点。石涛的花鸟、兰竹,多用水墨写意法,行笔爽利,用墨淋漓简练。给人以清峻挺拔、浑厚华滋之感。气格高旷恢廓。石涛的兰竹画为中国画史中的一绝。墨竹气势恣肆,运笔酐畅劲爽,用墨华滋,渗润并生。郑板桥说他“画兰不似兰,盖其化也”,“画竹好野战,略无纪律而纪律自在其中“,其《竹石图》充分体现了这些特点。图中竹竿瘦而劲,用墨笔拖出,竹节特别用浓墨勾点提醒。浓密的竹叶交迈穿插,散发出兰花的幽香。粗细长短的笔踪,枯湿浓淡的墨彩,经过疏密聚散的组合,使整幅画显得轻松明快,折射出画家驾轻就熟的精技艺。《幽兰图》则为精绝之作,这幅画寥寥数笔,但属精彩之笔。最精彩的是一笔便是画面中右部伸展出来直至左下方的那长长的一笔兰,形态直而微曲,直是一种活力,曲则表现着一种美,使整幅画充满了生意。这种效果全凭墨水中的灵气和笔头的神韵得来。石涛的存世佳作还有《梅竹图》、《墨荷图》、《蕉菊图》等。石涛俊法的运用亦灵活多变。其俊法主要源于董源、黄公望一派的柔性用笔,作披麻、解索俊,或细密,或简练,或湿润,或干枯,有时亦作方硬的折带俊或淋漓的拖泥带水俊。石涛用墨浓淡相兼,干以湿出,尤其喜欢用湿笔,通过水墨的渗化和笔墨的融和,表现出山川的气象和浑厚之态。善用积墨、破墨、湿墨、泼墨之法,在墨色焦润、枯湿的关系处理上独得其妙。有时惜墨如金,笔简墨淡:有时泼墨如水,浓重滋润,使景色呈现轻淡、苍茫、朦胧、悠远等变幻无穷的意境。尤其是他的破墨法,或以淡破浓,或以浓破淡,或以焦破润,或以润破焦,或以墨破水,或以水破墨,满纸墨色淋漓酐畅,自然天成,气韵生动。 石涛在用点上,不拘成法。把点的功能扩大了,而且其相对独立的价值也被加强、提高了。石涛的点有时与各种勾勒和菌擦方法相结合,以突出山石纹理特征的表现,有些中锋尖的长点,或卧笔侧锋的横点,或点染不分,或似点似画,被用来描写近处杂树丛中的某一类万木葱茏的树帽:有的枯笔飞白点,被用来表现雨中树林朦胧模糊景象......点在石涛的山水画上,应有尽有,而且各有独特的作用。正因为石涛对墨、线、点的精战,使他的画仿佛成为一个墨、线、色、点交织的乐章,跃动勃勃的生命力,如仅观一局部,又仿佛是一件极佳的抽象画,意味幽长。石涛的画,在构图上不落前人巢,往往破空而来,出奇制胜,极富创造性。他总结出构图的“蹊径六则”:对景不对山,对山不对景,倒景,借景,截断,险峻。他尤善用截取法,以特写的手法传达深的境界。这种方法把景色里最优美的一段截取了写出来,是对马远边角式山水构图法的进一步发展和完善。石涛在用截取法构图时,虚实结合,善于运用空白,使人有疏松开朗不紧促闷塞的感觉,这样更能使画面上的景物集中、突出和明豁。另外,石涛的绘画讲求一种气势,运笔姿肆,泼墨挥洒,不拘小处瑕疵,追求全局豪放郁的气势和宏博奇异的境界在中国古代绘画与书法关系上,一直有“书画同源”的说法。画家在作画的同时还要体写诗文。石涛也不例外,他喜题长跋,他的书法诸体兼能,且往往因画异而体变。一般是浑圆滋润笔墨配以浑厚圆润书法:方折画笔配之以生辣奇崛之笔:严谨工整的画面对以笔工字正的楷书:流动潇洒的画面对以研丽灵活的行书:淡雅秀润的画面写上清丽飘悠的隶书:奔放纵姿的画面书下挥洒酐畅的草书。他的书法博取广纳,学过董其昌、苏轼、黄庭坚等。他的书法,往往是像某家但又非某家,属某书体又不是纯属某书家,“我用我法”之精神不时流露。其行书出入董其昌、苏轼,并掺以草隶法及画法,或端重、或秀雅、或疏朗、或洒脱,不一而足。《罗弗山图册跋》可为其中代表,在磊落的行书节奏中,表现出对书法技巧的行家意识,点画飞动,线条实劲,特别是整体格调,甚至比专门的书家如博山也并不逊色。此跋中的四行小楷,比墨精妙,气度华然,亦是佳品。石涛隶书书法作品甚多,风格也不尽一致。或纳入非隶的多种书体,或仿效黄庭坚结体之,或融入魏碑之生涩笔势,故飞动、端庄时来笔端。石涛还精通画理,其理论收录在《苦瓜和尚画语录》及画册跋中。《苦瓜和尚画语录》是我国绘画(特别是山水画)理论史上一部极为重要的著作,书中叙述画风的继承与发展,画家的生活、修养、艺术创造,山水形象,用笔、用墨、构图等多方面问题,其“一画论”、“笔墨当随时代”等观念,对后长生了重要影响。石涛不仅是个杰出的书画家,他还善于叠石成山,设计园林。石涛参于建造的扬州园林,有后石山房、个园和万石园等。 主要成就 艺术成就 深度独具敢于越过传统的历史氛围,高标独树是石涛的过人之处,也是他能取得重大成就的主要原因之一。与他同时称为清初四高僧中的朱耷,髡残、弘仁以及龚贤、梅清诸人均各有建树,但在表现生活的深度方面石涛似比之更胜一筹。在当时,行家就对他的作为赞许称道,如王原祁就把他誉为大江以南第一。石涛是明朝宗室,原本应是过富贵生活的,但由于国亡家破,因而他所走的道路十分曲折,早年的石涛面临着家庭的不幸,削发为僧,遁入空门,从此登山临水,云游四方,漂泊或居留于异乡客地,足迹达半个中国。自然景观的长期熏陶,身世不定的感念,从各方面作用着他的艺术观和人生观。世界上的事物瞬息万变,薄薄的云雾可以遮掩巍巍高山,地位显赫的王孙公子转眼间就成了苦行头陀,千古不变的祖宗成法是没有的,山高海深,两者是截然不同的自然体,但在石涛看来,山即海也,海即山也,坐禅入定,超凡脱俗,以意念创造一个新的宇宙,这是石涛绘画艺术的最高境界,也是他的身世和佛、道思想作用于绘画的必然结果。在中国绘画史上,名传青史的画家颇多,但是像石涛这样具有杰出艺术才华,并为今人大力推崇的却不多,石涛之所以在300年后得此殊荣,其主要的原因是他主张对绘画技法的变革和创新,他吸收传统文化的精髓,但不受传统精神束缚,反对墨守成规,敢于破陈法,因而他的画艺不仅高出于同时代许多画家之上,在中国绘画史上也是出类拔萃、屈指可数的。更为难能可贵的是石涛不仅画艺高超,还有高深的美术理论,一部《画语录》深刻地总结了这位画坛奇才的绘画艺术观和美学思想,对后世产生了较大的影响。就艺术的创造意识和个性表达而言,石涛无疑是清初画家中最具鲜明色彩的人物.在清初画坛中,占统治地位的"四王"画派遵循董其昌"集其大成,自出机抒"的原则,在摹古的理念下,对笔墨语言进行精心实验,是对前代艺术典范一种风格主义的演绎于总结,而石涛则以主观情志驾驶艺术中的形式与自然,伸张情感意蕴与个性精神的探索更具有一种风气之先的意义.可以说,正是石涛开启了文人画在其发展的后期从传统形态向近代形态转变的历史,其绘画避免了文人画的天生狭义的趣味表现,切实地表现出了大千世界的回然生气.同时又保持了文人画论者所强调的笔墨表现以及文人画中岸然自立的气格.石涛的画风被当时的正统派批评为"纵横习气",在清初的摹古风气中,他画风和超绝的创新精神并没能获得多少回应之声,直到清代中期"扬州画派"的崛起,才显示出石涛革新的意义.自此之后,石涛的影响日盛一日,如日中天.他的画为鉴藏家重金购藏.众多画家拜伏于他的"门下".从清代中期直至近现代,从扬州八怪、海上派到博抱石、石鲁,在许多引领潮流的画家身上,我们都可以看到石涛的影子。即使是在流统文人画已成为历史、现代水墨画方兴未艾的今天,他的艺术性格,他关于艺术本体的“一画论”和“笔墨当随时代”的主张,仍然具有实现意义。 画风鉴赏 在思想保守的士大夫和文人眼中,中国传统绘画是绝对不能越前人雷池半步的。他们要求画家笔墨必须恪守古法,方为正统。石涛上人振臂一呼“笔墨当随时代”和“搜尽奇峰打草稿”,震动当时阻力重重的沉闷画坛。他超越时空的绘画理念,无论是在古代,还是在当今,可以说都是绝无仅有的真知灼见。谈到鼎鼎大名的石涛上人,我们一定都会被他“笔墨当随时代”的精到之语所深深折服。 吴冠中先生曾深刻地指出:“石涛是中国现代美术的起点。然而,另一方面,他又是中国传统画论的集大成者。游走在现代和传统之间,这也许是石涛成为反思中国美术传统与现代的最佳切入点” 石涛(1642~1707年),清代大画家和美术理论家,著名的“四画僧”之一。他是明代藩靖江王朱守谦子、悼僖王朱赞仪十世孙。广西全州人。原姓朱,名若极,小字阿长。遁入空门后,更名元济、超济、原济、道济,自谓“苦瓜和尚”。游金陵时,获“仙竿一枝”,因自号“枝下叟”。别署钝根、山乘客、济山僧、万道人、一枝阁、大涤子、清湘遗人、清湘陈人、靖江后人、清湘老人、瞎尊者、零丁老人等等。 在绘画艺术思想上,石涛上人绝对是一位具有开拓性和超前意识的大画家。山水画讲究笔墨气韵,那么,画中笔墨内在的气韵又从何而来。毫无疑问,皆从大自然当中而来。石涛提出山水画的“一画”论,就是指绘画创作与自然规律息息相关的自然形成。绘画笔墨中,不仅仅是驾驭普通技法那么简单,更重要的是能否凸显出笔墨精深博大的艺术思想和内涵独到的艺术表现力。“搜尽奇峰打草稿”虽只有7个字,但他所表现出的是石涛对于万山丘壑之真与美的崇拜与领悟。绘画除了体现其对传统笔墨的继承外,更重要的是他能否“标新立异”“自立我法”。 石涛说:“一画之法,乃自我立。”此句的重点就在于“我”字上。按佛理讲,“我”有“大我”“小我”之别,大我是得悟之我,小我是偏见妄念之我。得大我者必得“心法”,即可见性,可立一画之法。反之,则难立“一画”之法。明清以降,绘画笔墨陈陈相袭,风格形式单一,一般皆以摹古为本而缺少新意。不少画家的笔墨功力虽娴熟精能,然终缺自家笔墨新风,实不足为后世论道。传统功力固然要紧,但人的思想和笔墨不能僵化。石涛所处的年代,在绘画思想上是一个极端顽固和保守的封建时期。而石涛则独辟蹊径,创出了“我用我法”、法本自然的艺术新天地。他丢弃思想束缚,热烈拥抱大自然,将传统笔墨与写生写实相结合,反对“泥古不化”的顽固保守思想。他的艺术思想对近现代绘画影响甚是深远。 石涛在重视山川笔墨的同时,更强调要有自己的绘画思想。在“读万卷书,行万里路”后,他写出了绘画心得《石涛画语录》。 今偶读《画苑掇英·海外藏画专辑》(第41期),欣赏到“景元斋”主人高居翰博士所珍藏的两张石涛山水真迹。这帧《万里艚艘图》,纸本设色,纵23.4厘米,横36.9厘米。画原为完整多开册页,后流失海外,仅存此一开。因石涛中年居南京,晚岁客扬州,皆以鬻画自给,故画中的景物有人考释为描写金陵的,也有人认为是描写扬州的。无论如何,但看此地“万里艚艘”,一片升平繁忙的景象,便可感觉得出此处一定是个水路交通通畅,物产十分富饶的宝地。画面中,坚固的城池,一排排若隐若现的房舍,以及高高扬起的长龙船帆,虽未现人,然那鼎沸人声早已划破长空,尽显画面大气象。整幅画设色清润淡雅,笔墨虚实相间,敷色辅以浅绛成之,构图空灵。上题一诗:“万里艚艘至,连天下故(声)宫。半城拟荡外,高雉碾波中。人辨江湖粟,潮飞日月虹。年年着眼去,渔稼不曾空。”钤白文“半个汉”“阿长”印。另尚有收藏鉴赏家潘季彤等藏印6方。 另一幅是《高士修身图》,墨笔纸本。纪年“辛亥”(1671年),应为石涛早期笔墨。此期画风笔墨较为紧密,但笔致十分轻灵精准,点苔皴染、阴阳虚实、构图比例等皆富山林真气。上题诗曰:“高士逃名缚一龛,闭门终日念瞿昙。真须截去两头意,中断不留独出男。”署“辛亥深秋,请参后二语。石涛、济。”起首钤朱文印“痴绝”,下钤两白文印“头白依然不识字”“清湘石涛”。“家破国亡”的切肤之痛,让这位“手无缚鸡之力”的“贵胄画人”无可奈何,而唯一能渲泄自己心中恶气的,也仅仅只剩下这三寸笔墨了。 石涛比较喜欢唐诗,尤重太白、摩诘(王维字摩诘)诗境。存世有两幅代表性作品,颇具新意。一为《李白望天门山诗意图》,李白诗云:“天门中断楚江开,碧水东流至此回。两岸青山相对出,孤帆一片日边来。”画以诗传情,山势开合,江面空旷。归渡和渐渐远去的船帆,更增加了画面中的诗情画意,颇有“诗情秋水静,画意远山明”之境。款落“李白《望天门山》,兹以张僧繇没骨法图此。清湘大涤子石涛济。”钤白文“苦瓜”“原济”印两枚。虽言用没骨法,然实际上笔墨勾勒还是十分明显的。二为《王摩诘诗意图》。原诗云:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”写此图乃借诗吐纳思乡之情,山凹幽深的笔致,伴随着清和的悠悠微风,虽隐至于空谷山林之中,然每逢重阳佳节到来之时,心中总是涌起对远方亲朋故友的思念。可以看出,上人虽隐逸空门,但思想内在的感情还是非常丰富的。款落“王维《九日忆山中兄弟作》,余以范宽笔意写之。清湘济”。钤白文“老涛”“苦瓜”两枚印。两幅诗意画中,楚江宽广无际的浩浩江水,营造了画家内在的广阔心胸;山中清澈宁静的梵古之音,让灵动真实的笔墨更具震撼力。 黄山是石涛最喜欢描绘的山水题材之一。这幅《黄山图》就是他于“丁未”(1667年)25岁时的一幅写生山水。灵动的画面,精确的点线,工细的笔致,这些都为其人生感悟的真实写照。虽为早期之作,但一点也不稚嫩。上题:“画有南北宗,书有二王法。张融有言:不恨臣无二王法,恨二王无臣法。今问南北宗,我宗耶?宗我耶?一时捧腹曰:我自用我法。”“我自用我法”代表了石涛早年深悟画理的艺术思想。由于石涛对此幅作品的创作手法十分满意,故于“丙寅年”(1686年)复题之。 石涛在山水画创作上特别重视“外师造化”的外出写生,故其笔墨风格丰富多彩,有一帧《疏雨高城图》,就是宗法米家山水法,又融入自家笔墨风格的较为成功的精品。他将米氏独到的“大浑点”融于山雨空蒙的幽厚笔墨之中,更具画中意境。历代学米法者甚众,然能如石涛真正理解笔墨这么透彻且通画理者,寥寥无几。画中钤白文印“老涛”,押脚为朱文印“清湘老人”。 石涛以写浩然山川名世。实际上,他的花卉草虫也写画得妙然出众。传世的《螳螂秋瓜图》就是一幅笔墨气象十分大气的写意经典。你看,硕大的秋瓜占据了整幅画面的中心位置,显得那么的霸气和壮观。狡黠的螳螂面对这从天而降的庞然大物,一时间无从下手。款落:“庚辰(1700年)夏日,寄南高道兄清玩,大涤子石涛。”压椭圆朱文印“清湘老人”。 人物画也是石涛较为擅长的。《采菊图》将我们带入了“采菊东篱下,悠然见南山”的意境。画面空灵简洁,人物神态逼肖,那品菊欲醉的飘飘仙容,真的让人陶醉其中。人物开脸的发须笔致细劲而柔和,衣褶勾勒苍涩古拙,极富金石书卷气。款题:“采采东篱间,寒香爱盈把。人与境供忘,此语语谁者!苦瓜老人济。”钤白文印“老涛”“原济”。下有两印引起了我的注意,画左下方钤有白文印“藏之大千”,右下方盖有朱文细篆印“善孖心赏”。印为篆刻大家方介堪先生所治。可以看出,这幅石涛名作曾经大风堂主人张大千、张善孖昆仲所珍秘庋藏过。 “法于何立?立于一画。一画者,众有之本,万象之根;见用于神,藏用于人。”故而,画家们一旦理解和掌握了这个根本的大法,也就能胸积万象之气,塑造和轻松驾驭出自己心目中的山川丘壑,从而达到“物为我用”“法为我化”的艺术思想妙境。 作品流传 石涛传世作品甚多,民间有石涛作品者不少,但大多不是精品。精品主要藏于故宫博物圆和上海博物馆。故宫所藏山水代表作有:《搜尽奇峰打草稿图卷》,苍浑奇右,骇人心目;《清湘书画稿卷》,集诗、书画于一纸,山水、花卉、人物俱备,笔墨苍劲奇逸,挥洒自如,为石涛50余岁的精品;《采石图》,绘南京采石矶风景,构图新奇,笔墨洗练;《横塘曳履图轴》,用笔放逸,墨色滋润;《云山图轴》,以截取法取景,云山奇石,水墨淋漓。兰竹、花卉方面的代表有《梅竹图卷》、《蕉菊图轴》、《墨荷图轴》等。上海博物馆所藏精品有:《山林乐事图轴》、《看梅园图》、《梅竹兰图》册等。石涛对后世影响极大,作品历来为藏家所钟爱,历代石涛膺品也经久不绝,但大多技艺低劣,属“皮匠刀”的笔法,很容易辨真伪。但现代画家张大千曾精研石涛,仿其笔法,几能乱真,他有不少仿画流传于世,极难分辨。张大千笔力不如石涛厚重,线条也较光滑,这是不同之处。 作品行情 石涛传世作品甚多,民间有石涛作品者不少,但大多不是精品。精品主要藏于故宫博物馆和上海博物馆。故宫所藏山水代表作有:《搜尽奇峰打草稿图卷》,苍浑奇右,骇人心目;《清湘书画稿卷》,集诗、书画于一纸,山水、花卉、人物俱备,笔墨苍劲奇逸,挥洒自如,为石涛50余岁的精品;《采石图》,绘南京采石矶风景,构图新奇,笔墨洗练;《横塘曳履图轴》,用笔放逸,墨色滋润;《云山图轴》,以截取法取景,云山奇石,水墨淋漓。兰竹、花卉方面的代表有《梅竹图卷》、《蕉菊图轴》、《墨荷图轴》等。上海博物馆所藏精品有:《山林乐事图轴》、《看梅园图》、《梅竹兰图》册等。石涛对后世影响极大,作品历来为藏家所钟爱,历代石涛赝品也经久不绝,但大多技艺低劣,属“皮匠刀”的笔法,很容易辨真伪。但现代画家张大千曾精研石涛,仿其笔法,几能乱真,他有不少仿画流传于世,极难分辨。张大千笔力不如石涛厚重,线条也较光滑,这是不同之处。在现今艺术市场中已不可能出现石涛精品,不是一般之作就是临品,但价格也不算低。1990年11月佳士得曾在纽约拍卖过两幅石涛作品,一为六开《书画册》,卖到5万美元,另一幅是《临流独啸》轴,卖到26000美元。 后世纪念 有人称石涛是中国绘画史上屈指可数的伟大人物之一,从他的绘画技艺和理论等方面看确是当之无愧的。他的艺术主张和绘画实践对后世产生了重要影响,也为中国画向近、现代的发展作出了重要贡献。所作凡山水、花鸟、人物、走兽无不精擅且富有新意。石涛不仅是著名的山水画家还是著名的绘画理论家。他的绘画论著《画语录》论及艺术与现实的统一、内外统一、心物统一、识受同一,还有无法儿法论、借古开今论、不似之似论、远尘脱俗论等等,今天画界还封为圭臬。把他看成清代以来300年间第一人的说法,看来并不过分。清初,绘画在董其昌等人倡导的“南北宗”学说影响下,摹古之风日炽。这时,才华横溢的石涛异军突起,对这种风气毫不理会,他强调“我自用我法”并清楚地指出:“我之为我,自有我在。”“古之须眉不能安在我之面目;古之肺腑,不安入我之腹肠。”“不恨臣无二王法,恨二王无臣法。”他甚至豪迈地说:“纵使笔不笔,墨不墨,画不画,自有我在。”总之他要改变古人的面目而自创新法,自标新格,这种呼声是对传统观念的一种挑战。 其实,从山水画方面看,历经唐、宋、元、明千年的递进,至清早已形成了巨大的传统重负。从明代起就有不少画家试图走出传统习惯的范畴,革新画坛,如陈淳、徐渭等人开创的写意画即足以证明了他们的变革勇气。明代晚期,董其昌以佛教禅宗的“顿悟”来启导绘画,扬南仰北,他借“南宗”强调线条形式美的“渡河宝筏”在寻觅人生和艺术的理想彼岸,以“南宗”蕴藉、含蓄的笔墨创出“北宗”简洁、明快的画风,实已开启了现代绘画的先声。而石涛睥睨陈法,法古而不泥古,汪洋恣肆,随心所欲,更向现代绘画突进了一步。他们两人所处时代相距不远,但艺术主张却不完全一致,尽管如此,殊途而同归,两人在历史上的作用却十分相近,都为中国画向现代画发展作了准备。石涛的主张和实践使画家又面向生活,师法自然,为开创新的历史奠定了基础。五代、两宋各种皴法的出现,是当时诸大家面向生活,师法自然的创造性产物。实现了笔墨的升华,也形成了传统的负荷,所以有明一代也依然取法传统。清代的山水画要有所成就,必须在继承传统的同时进行新的改革,因此,创立新法,是山水画发展至此的必然。 艺术年表 石涛,原姓朱,名若极,明靖江王朱亨嘉之子,广西桂林人。 明崇祯十五年(1642年)壬午 1岁; 清顺治二年(1645年)乙酉 4岁; 明靖江王朱亨嘉称“监国”于桂林,不久因同室操戈被杀。石涛由宦官(即后来的喝涛)带至全州湘山寺出家为僧。 清顺治八年(1651年)辛卯 10岁; 粤西战事频仍,石涛最迟不晚于此时离开全州,辗转到武昌。 清顺治十二年(1655年)乙未 14岁; 《双钩兰竹》题跋:“十四写兰五十六,至今与尔争鱼目。始信名高笔未高,悔不从前多食肉。” 清顺治十四年(1657年)丁酉 16岁; 写于武昌之《山水花卉图》册(广东省博物馆藏)为目前所知最早纪年作品。 清顺治十八年(1661年)辛丑 20岁; 是时左右在湖湘、武昌一带“居久之”。 清康熙三年(1664年)甲辰 23岁; 是年前后,由武昌东下,抵庐山,到开先寺。作《山水人物图》卷。 清康熙四年(1665年)乙巳 24岁; 由庐山东下江浙。漫游杭嘉湖地区后转赴松江,原济。 清康熙五年(1666年)丙午 25岁; 至宣城先后驻锡于敬亭山麓之广教寺、金露庵和闲云庵。 清康熙六年(1667年)丁未 26岁; 在宣城,写《十六罗汉应真图》卷。作《山水册》第八开。 清康熙七年(1668年)戊申 27岁; 曾至歙县作画,在《山水人物图》卷第二段“披裘翁”上题云:“戊申,新安太平寺。” 清康熙八年(1669年)已酉 28岁; 春日,作《山水册》第九开,题:“酉春得此,图之记乐。”夏日在歙县紫阳书院作《金竺朝霞图》。作《山水册》第七开。 清康熙九年(1670年)庚未 29岁; 在宣城,曾携侣游黄山。 清康熙十年(1671年)辛亥 30岁; 在宣城。秋天作《山水图》。款云:“时辛亥之秋,敬亭下,石涛济山僧。” 清康熙十二年(1673年)癸丑 32岁; 深秋,在宣城之闲云庵跋画,云:“作书作画,无论老手后学,先以气胜得之者。” 清康熙十三年(1674年)甲寅 33岁; 夏天,在宣城南湖,作《山水人物图》卷之“湘中老人”。冬至,游昭亭双塔寺,写《观音图》轴。 清康熙十四年(1675年)乙卯 34岁; 在宣城。曾到松江探视旅庵。作《松阁临泉图》,款云:“时乙卯秋日,粤西济山僧石涛。” 清康熙十五年(1676年)丙辰 35岁; 《山水图》轴题云:“丙辰客赏疗之大安寺。” 清康熙十六年(1677年)丁巳 36岁; 夏日。在广教寺。《诗画合璧图》卷题:“丁巳夏日。”深秋,游苏州虎丘,作《山水图》册之第四开。此年曾游泾县水西,作《山水人物图》卷之“铁脚道人”。 清康熙十七年(1678年)戊午 37岁; 夏,应钟山西天道院之请,到南京。 清康熙十八年(1679年)己未 38岁; 在南京。于秦淮之怀谢楼作《山居图》,题跋中有“用情笔墨之中,放怀笔墨之外”之语。冬,在宣城,准备赴南京。 清康熙十九年(1680年)庚申 39岁; 居南京长干寺一枝阁。作《书画》卷,题云:“庚申闰八月初得长干一枝七首。”与戴本孝、程邃、孔尚任、梅清、屈大均有往来。 清康熙二十年(1681年)辛酉 40岁 作《荷花图》赠梅清。 清康熙二十一年(1682年)壬戌 41岁; 冬日,在一枝阁中画《山水册》,跋云:“今人古人,谁师谁体;但出但入,凭翻笔底。”“画家不能高古,病在举笔只求花样。” 清康熙二十二年(1683年)癸亥 42岁; 在南京。作《书画册》,题云:“我且作离亭之赠,集癸亥近稿一卷,复成一律。” 清康熙二十三年(1684年)甲子 43岁; 在南京。康熙帝首次南巡,驻跸南京,并巡幸长干寺,石涛与寺中僧众一起接驾。是年写有《山水册》,在其中一页《奇山突兀图》题云:“画有南北宗,书有二王法。张融有言,‘不恨臣无二王法,恨二王无臣法。’今问南北宗:我宗耶?宗我耶?一时捧腹曰:我自用我法。” 清康熙二十四年(1685年)乙丑 44岁; 在南京。二月,雪霁,乘兴策杖探梅,抵青龙、天印、东山、钟陵、灵谷诸地。新夏,过五云精舍,为苍公作《万点恶墨》卷。 清康熙二十五年(1686年)丙寅 45岁; 冬月,为智企写《山水图》卷志别,跋中有“余亦私计踏草幽蓟”之语。 清康熙二十六年(1687年)丁卯 46岁; 春天,到扬州,参与孔尚任秘园雅集。冬,准备赴京,作《生平行》长诗留题一枝阁,兼别金陵诸友。冬天到扬州。 清康熙二十七年(1688年)戊辰 47岁; 在扬州,“北游不果”,于是客大树堂。 清康熙二十八年(1689年)已巳 48岁; 在扬州,康熙帝第二次南巡,石涛在平山堂接驾,作纪事诗二首。约于是年秋冬前往北京。 清康熙二十九年(1690年)庚午 49岁; 抵京,客且憨斋,发“诗中画”、“画中诗”高论。是年写有“诸方乞食苦瓜僧”诗。 清康熙三十年(1691年)辛未 50岁; 二月,为博尔都写墨竹,王原祁为补坡石。客且憨斋为主人慎庵作《搜尽奇峰打草稿图》卷,跋中有“不立一法是吾宗也,不舍一法是吾旨也”之语。秋七月,客慈源寺,作山水册,题跋出现:“我用我法”四字。 清康熙三十一年(1692年)壬申 51岁; 三月,于海潮寺为伯昌先生作画,跋云:“师古人之迹而不师古人之心,宜其不能一出头地也,冤哉。”秋,买舟南下,从北京回扬州。沿运河南下情形,具见《清湘书画稿》。 清康熙三十二年(1693年)癸酉 52岁; 在扬州。是年,为黄山惊远先生作山水轴。自跋《余杭看山图》卷云:“癸酉冬日,借亭先生携此卷游余杭,归来云与大涤不异。” 清康熙三十三年(1694年)甲戌 53岁; 八月,为鸣六先生作《山水册》,并题跋评论画坛诸大家特点,称八大山人“淋漓奇古”。上海博物馆藏《花卉册》十二开始以“大涤子”署款。 清康熙三十四年(1695年)乙亥 54岁; 五月,有安徽之行。夏天,作《巢湖图》轴。七月,偕友泛舟白沙翠竹江村。秋九月,为器老作《山水》卷。冬,在“真州学道处”为黄砚旅作画,仍在仪征。 清康熙三十五年(1696年)丙子 55岁; 夏六月,离扬州,至歙县,避暑于程浚松风堂。完成《清湘书画稿》。《淳化阁帖》卷款署:“时丙子秋八月,清湘瞎尊者临于清莲阁下。”秋九月,于扬州作《春江垂钓图》轴(唐云旧藏)寄赠八大,称八大为“长兄”。是时前后营建大涤草堂,为此曾致函八大山人,索画《大涤草堂图》。出现“大涤堂”、“大涤子极”等印,大量使用大涤子为号署款,直至逝世。 清康熙三十六年(1697年)丁丑 56岁; 二月,石涛题八大《水仙图》卷,称八大为“金枝玉叶老遗民”。始见署“若极”之名。 清康熙三十七年(1698年)戊寅 57岁; 夏日,八大山人寄赠《大涤堂图》,石涛题诗于其上。是年,始识李鱴,一见如故。 清康熙三十八年(1699年)已卯 58岁; 《为拱北作山水图》轴题“己卯有建宁之游”。为咸翁作山水册十二帧,题跋中有“深愧未入古人堂奥,何有元气磅礴”语。浴佛日,八大山人为岱老年翁作古树苔石,石涛为补水滩红叶,并题诗一首于上。秋日作《太白诗意图轴》题署:“己卯秋日,青连阁下。” 清康熙三十九年(1700)庚辰 59岁; 在扬州。上元前二日,为吴与桥作《溪南八景图》册,第三开题署:“庚辰上元前二日,青莲阁。”上元后二日,作《山水花卉图》册。九月,石涛为其门人洪正治作《写兰册》,内有染庵居士跋《写兰册》涉及八大。约于此年前后,石涛托李松庵致函八大再索画《大涤草堂图》。 清康熙四十一年(1702年)壬午 61岁; 三月,在南京。在乌龙潭观桃花,作《云山图》轴,跋云:“写画凡未落笔,先以神会。”秋八月,作画,题跋中有“天地浑溶一气,再分风雨四时;明暗高低不同,不似之似似之”语。 清康熙四十二年(1703年)癸未 62岁; 夏日,有论画之语,云:“笔墨当随时代”。秋,为刘石头作画,畅论用点,结语云:“法无定相,气概成章耳。” 清康熙四十三年(1704年)甲申 63岁 七月,作《赭墨山水图》,题诗云:“半空半壑远山村,疑是风烟势欲吞。险到无边堪绝倒,凭天不尽画云门。” 清康熙四十四年(1705年)乙酉 64岁; 重九,画山水以赠道先生,题跋中有体力不支之叹。 清康熙四十五年(1706年)丙戌 65岁; 春,作《梅花吟》,有“何当遍绕梅花树,头白依然未有家”之句。 清康熙四十六年(1707年)丁亥 66岁; 秋冬,病情恶化,卒后葬在扬州蜀岗之麓。 后世影响 有人称石涛是中国绘画史上屈指可数的伟大人物之一,从他的绘画技艺和理论等方面看确是当之无愧的。他的艺术主张和绘画实践对后世产生了重要影响,也为中国画向近、现代的发展作出了重要贡献。所作凡山水、花鸟、人物、走兽无不精擅且富有新意。石涛不仅是著名的山水画家还是著名的绘画理论家。他的绘画论著《画语录》论及艺术与现实的统一、内外统一、心物统一、识受同一,还有无法儿法论、借古开今论、不似之似论、远尘脱俗论等等,今天画界还封为圭臬。把他看成清代以来300年间第一人的说法,看来并不过分。 清初,绘画在董其昌等人倡导的“南北宗”学说影响下,摹古之风日炽。这时,才华横溢的石涛异军突起,对这种风气毫不理会,他强调“我自用我法”并清楚地指出:“我之为我,自有我在。”“古之须眉不能安在我之面目;古之肺腑,不安入我之腹肠。”“不恨臣无二王法,恨二王无臣法。”他甚至豪迈地说:“纵使笔不笔,墨不墨,画不画,自有我在。”总之他要改变古人的面目而自创新法,自标新格,这种呼声是对传统观念的一种挑战。对此正如评论家王进玉所言,势必要求我们在前人的基础上,进一步创造出新的艺术语言、技法技巧等,以不断适应现实所需、时代所需。 其实,从山水画方面看,历经唐、宋、元、明千年的递进,至清早已形成了巨大的传统重负。从明代起就有不少画家试图走出传统习惯的范畴,革新画坛,如陈淳、徐渭等人开创的写意画即足以证明了他们的变革勇气。明代晚期,董其昌以佛教禅宗的“顿悟”来启导绘画,扬南仰北,他借“南宗”强调线条形式美的“渡河宝筏”在寻觅人生和艺术的理想彼岸,以“南宗”蕴藉、含蓄的笔墨创出“北宗”简洁、明快的画风,实已开启了现代绘画的先声。而石涛睥睨陈法,法古而不泥古,汪洋恣肆,随心所欲,更向现代绘画突进了一步。他们两人所处时代相距不远,但艺术主张却不完全一致,尽管如此,殊途而同归,两人在历史上的作用却十分相近,都为中国画向现代画发展作了准备。石涛的主张和实践使画家又面向生活,师法自然,为开创新的历史奠定了基础。五代、两宋各种皴法的出现,是当时诸大家面向生活,师法自然的创造性产物。实现了笔墨的升华,也形成了传统的负荷,所以有明一代也依然取法传统。清代的山水画要有所成就,必须在继承传统的同时进行新的改革,因此,创立新法,是山水画发展至此的必然。 表现生活深度独具 敢于越过传统的历史氛围,高标独树是石涛的过人之处,也是他能取得重大成就的主要原因之一。与他同时称为清初四高僧中的朱耷,髡残、弘仁以及龚贤、梅清诸人均各有建树,但在表现生活的深度方面石涛似比之更胜一筹。在当时,行家就对他的作为赞许称道,如王原祁就把他誉为“大江以南第一”。黄锦祥誉石涛为:“略逊八大之画坛奇僧,名震于今。” 石涛是明朝宗室,原本应是过富贵生活的,但由于国亡家破,因而他所走的道路十分曲折,早年的石涛面临着家庭的不幸,削发为僧,遁入空门,从此登山临水,云游四方,漂泊或居留于异乡客地,足迹达半个中国。自然景观的长期熏陶,身世不定的感念,从各方面作用着他的艺术观和人生观。世界上的事物瞬息万变,薄薄的云雾可以遮掩巍巍高山,地位显赫的王孙公子转眼间就成了苦行头陀,千古不变的祖宗成法是没有的,山高海深,两者是截然不同的自然体,但在石涛看来,“山即海也,海即山也”,坐禅入定,超凡脱俗,以意念创造一个新的宇宙,这是石涛绘画艺术的最高境界,也是他的身世和佛、道思想作用于绘画的必然结果。 在中国绘画史上,名传青史的画家颇多,但是像石涛这样具有杰出艺术才华,并为今人大力推崇的却不多,石涛之所以在300年后得此殊荣,其主要的原因是他主张对绘画技法的变革和创新,他吸收传统文化的精髓,但不受传统精神束缚,反对墨守成规,敢于破陈法,因而他的画艺不仅高出于同时代许多画家之上,在中国绘画史上也是出类拔萃、屈指可数的。更为难能可贵的是石涛不仅画艺高超,还有高深的美术理论,一部《画语录》深刻地总结了这位画坛奇才的绘画艺术观和美学思想,对后世产生了较大的影响。 石涛的生活行径和艺术道路 石涛所走过的艺术道路,与他坎坷的生活境遇密切相关,他从显赫的皇族后裔沦为贫民,从而遁入空门,浪迹天涯数十载,饱尝人世间的艰辛,这些都对他的艺术道路带来很大的影响。石涛是明皇族后裔,生于明朝即将灭亡之时,俗姓朱,是明太祖朱元璋从孙朱守谦的11世孙。据《明史》第118卷所载可知,朱守谦是第一代靖江王,朱守谦死后,子朱赞仪袭封其位,“赞仪恭慎好学”颇得朝廷信任,曾奉命到各地视察晋、燕、周、楚等13个藩王事务,所以在石涛作品上,常盖有“靖江后人”白文方印,或“赞之十世孙阿长”朱文长方印,这即是画家对自己身世的表白,又是画家对十世祖朱赞仪的深情遥念。 又据明史记载,当洪武3年朱守谦和其它9个皇子受封之时,曾得钦赐“赞佐相规约,经邦任履亨,若依纯一行,远得袭芳名”20个字为名字的世系。所以石涛的本名叫若极也是有道理的,可知他确是靖江王赞仪的10世孙,靖江王之位从朱守谦传到第9代,即是石涛的父亲朱亨嘉,这和钦赐20字的世系完全符合,当李自成攻陷京师以后,亨嘉便自监国于广西,并召广西巡抚瞿式耜,式耜拒而不去,并与两广总制丁魁楚、思恩、参将陈邦傅以及中军官焦琏等串通一气,突然发兵,一举擒获朱亨嘉,并迅将其械送福州,废为庶人,幽死。 幼小的石涛,靠着内官的庇护保全了性命。据石涛早年材料推测,这个内官,可能就是同他长时期生活在一起的“喝涛”和尚,也正是他把幼年的石涛送入禅门以免缯缴之祸的。 武昌庐山与宣城 李驎在《大涤子传》中明言,朱亨嘉兵败被囚时,石涛即为宫中仆臣负出,逃至武昌,递发为僧。可见被迫遁入空门时,石涛尚在龆龀之年。 从现存史料看,20岁之前,石涛除了一度南游潇湘之外,大部分时间生活在武昌。李驎的《大涤子传》是这样记述石涛这段生活经历的。“年十岁即好聚古书,然不知读,或语之曰:不读,聚奚为始稍稍取而读之,暇即临古法帖,而心尤喜颜鲁公。或曰:何不学董文敏,时所好也!即改而学董,然心不甚喜。又学画山水人物及花卉翎毛。楚人往往称之,既而从武昌道荆门,过洞庭,经长沙,至衡阳而返,怀奇负气,遇不平事,辄为排解;得钱即散去,无所蓄。居久之,又从武昌之越中。” 大约是康熙元年壬寅(1662年)冬或康熙2年癸卯(1663年)春,石涛和喝涛一起离开武昌,沿长江东下。途中,曾在庐山住过一个较短的时期,石涛于康熙39年庚辰(1700年)所作的一扇页上有一则题跋,曾提及这次登庐山的经历。该题跋云:“秋日,与文野公谈及四十年前与客坐匡庐,观巨舟湖头如一叶,有似虎头者,今忽忆断烟中也。”石涛和喝涛从庐山下来,即此信息最后更新时间为:1970-1-1 08:00

|