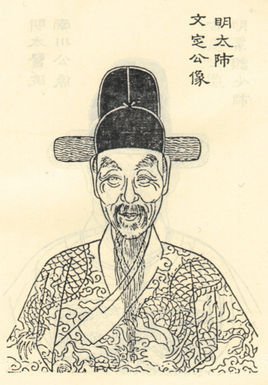

申时行个人介绍资料

中文名:申时行

别名:申文定公

国籍:中国明朝

民族:汉族

出生日期:1535年

逝世日期:1614年

职业:官员

主要成就:辅助明神宗

出生地:南直隶长洲县

代表作品:《纶扉奏草》、《申文定公赐闲堂遗墨》

谥号:文定

卒年:80岁

官职:礼部尚书兼文渊阁大学士

申时行(1535年-1614年),字汝默,号瑶泉,晚号休休居士,南直隶苏州府长洲县(今属苏州)人 。明代大臣。嘉靖四十一年殿试第一名,获状元。历任翰林院修撰、礼部右侍郎、吏部右侍郎兼东阁大学士、首辅、太子太师、中极殿大学士。 人物生平 早年经历 申时行,长洲(今江苏苏州)人。生于明世宗嘉靖十四年(1535年),申姓富商之子,其生母据传是一名尼姑,后为苏州知府徐尚珍所收养。申时行祖父从小过继于徐姓舅家,故时行幼时姓徐,中状元后归宗姓申。长洲文化兴盛,名士辈出;商业繁荣,商贾云集。申时行自幼天资聪慧,生性好学,既有文人的才学,又有商人的机敏。在其养父严格的教育下,顺利通过乡试,并取得进京会试的资格。 翰林编修 嘉靖四十一年(1562)三月十五殿试,会试中试的299人参加考试。第2天,担任评卷的"读卷大臣"评阅试卷。第三天发榜,高居榜首的是申时行。 状元例授翰林院修撰,掌修国史。 申时行也不例外。入翰林院数年,进宫为左庶子。左庶子是皇太子东宫左春坊的长官,职如皇帝的侍中。不过,申时行的具体职掌不是侍从东宫,而是以左庶子的身份掌理翰林院。此后,迁为礼部右侍郎,成为礼部的第二副长官。 在这段时间内,世宗、穆宗两位皇帝先后驾崩。隆庆六年(1572)六月初十,穆宗的皇太子朱翊钧即皇帝位,年号"万历",是为神宗。 万历五年(1577),申时行出任吏部右侍郎。吏部掌管官吏铨选,职权颇重,列六部的首位。 当时,处在一人之下、万人之上高位的内阁首辅张居正正在大力推行改革。张居正是申时行的"座主"(即殿试时的考官),他对申时行极为器重。申时行出任吏部右侍郎,也是他的意思。申时行到吏部后,事事秉承张居正的心意,张居正大为高兴,以为得人。 就在这年,张居正的老父病逝。按照封建礼节,张居正须辞官回籍服丧三年。而张居正正在推行改革,神宗皇帝依重于他。户部侍郎李幼孜上疏建议"夺情"。"夺情"是出征将帅有父母之丧,因军务不能回家服丧,皇帝诏令移孝于忠,在军中戴孝。此议一出,张居正的政敌纷纷上疏反对。翌年三月,张居正迫于强大的舆论压力,回江陵(今属湖北)老家服丧。 进入内阁 张居正临行,荐举两人入阁,参预机务,一是礼部尚书马自强,一是吏部右侍郎申时行。神宗诏准,命马自强以礼部尚书兼文渊阁学士,申时行以吏部右侍郎兼东阁大学士,入阁办事。不久,申时行进为礼部尚书兼文渊阁大学士。 当时,张居正去后,内阁中还剩下吕调阳、张四维两位阁臣。马自强、申时行入阁,阁臣增为4人。吕调阳年迈多病,很少到内阁办公。在内阁办公的仅张四维、马自强、申时行3人。神宗皇帝有令,国家大事驰告张居正,叫他裁决;小事由张四维全权处理。申时行在内阁大臣中排名最后,仅充位而已。 斗争言官 万历十年六月,张居正病死,他死后不久,便遭到反对派的诬陷。张四维出任内阁首辅。次年,张四维老父去世,他回家守丧。这时,吕调阳和马自强也已病死。内阁中就数申时行资格老了。于是,他继张四维出任内阁首辅。 内阁中又新进余有丁、许国、王锡爵和王家屏4人。4人中,许国是歙县(今属安徽)人,嘉靖四十四年第三甲第一百零八名进士。王锡爵是太仓(今属江苏)人,嘉靖四十一年与申时行同榜登科,名次申时行,为第一甲第二名,即所谓的"榜眼"。王家屏乃大同山阴(今山西朔州山阴县)人,隆庆二年(1568)第二甲第二名进士。申时行、许国、王锡爵的里籍都属南直隶,算是同乡,关系极为密切。王锡爵是御史李植等力荐入阁的,他曾反对过张居正"夺情",有些名望。李植等与申时行不合,荐王锡爵入阁,原是为了削弱、牵制申时行的权力、行动。谁知,王锡爵入阁后很快便与申时行抱成一团,成为申时行最亲密的盟友。余有丁和王家屏势孤,只能依附于申时行、许国、王锡爵三人。申时行有效地控制了内阁。 在这种局面下,首辅申时行振作起来,欲有所作为。 早在张四维当政时,张居正便受到反对派的诬陷。万历十一年三月,神宗下令追革张居正的官衔,废止他的改革措施。作为内阁首辅的张四维曾曲意巴结张居正,他也鼓噪诋毁张居正,一改张居正时的做法,开通言路,起用被张居正贬抑的官员。张居正的余党很害怕,竭力巴结申时行以为助。申时行不大赞同张四维的做法。但当申时行执政后,他却不得不沿着张四维的路子走,务为宽大,起用稳重守成的官员,广开言路。他的这种做法,博得了大多数官员的赞誉。 然而,这种局面并未能维持多久。申时行广开言路,那些御史、给事中等言官活跃起来,纷纷指斥张居正执政时,遏阻言路,历数其罪行。申时行是张居正的心腹之一,言官们在指斥张居正时,无意或有意地涉及到申时行。申时行表面上宽以待之,示有海量,但内心却恨之入骨。后来,他实在难以忍让了,遂与言官们公开交锋,想方设法贬黜那些攻击张居正而涉及到他的人。 自万历十三年起,申时行便公开与言官对阵了。这年,御史张文熙上疏,历数从前的阁臣专恣自断的四种表现:各部各院都设《考成簿》,记录官吏功过,送内阁考察升降;吏部、兵部挂选官员,都得经内阁认同;督抚巡接办事,无不密谒内阁大臣请教;内阁首辅奉诏拟旨,独自行事。申时行上疏论争,对前三条,他认为是内阁的职权范围许可的,内阁中有徇私舞弊的可罢黜,但若因有一、二个阁臣徇私舞弊就把内阁的职权削弱,未免因噎废食。对最后一条,他说内阁首辅奉诏拟旨,曾无专断之举,都同内阁其他大臣商议。神宗觉得申时行讲得有理,遂绌张文熙之议不用。 此后,言官与申时行的矛盾冲突更加激烈,内阁其他大臣也卷入。"高启愚案"是言官与阁臣争斗的典型事例之一。 御史丁此吕上疏揭发礼部侍郎高启愚主持南直隶乡试时,出题《舜亦以命禹》,是劝进张居正当皇帝。神宗将他的奏疏批示申时行处理。申时行说:"丁此吕以这种暖昧问题陷人于死罪,臣恐谗言接踵而至,不是清明王朝所应有的。"吏部尚书杨巍秉承申时行心意,建议将丁此吕贬出京师,神宗采纳。这下,惹怒了众言官,给事中、御史王士性、李植等纷纷上疏弹劾杨巍阿申时行意,蔽塞言路。神宗又觉得他们讲得有道理,诏令罢免高启愚,丁此吕留任。申时行见状,遂与杨巍一同上疏辞官。内阁大臣余有丁、许国上疏反对留任丁此吕,许国是申时行的好友,采取一致行动,也上疏辞官,向神宗施加压力。于是,神宗乃维持原来的判决,贬丁此吕出京。言官们群起攻击许国,申时行奏请按情节轻重惩治众言官。言官们与阁臣更加对立,有如水火。 皇储问题 神宗的长子是朱常洛,他的母亲王氏是慈圣皇太后的侍女,一次,神宗去朝见母后,遇上了王氏,一时冲动,临幸了她,遂有朱常洛。但神宗并不喜欢王氏,也不爱她生的朱常洛。朱常洛4岁那年上,神宗宠爱的郑贵妃生下了朱常洵,子以母贵,朱常洵倍受神宗的宠爱,神宗意欲立他为皇储。废长立少,是不合乎封建礼法的,公卿大臣怕神宗真的走这步棋,遂推内阁首辅申时行为首,联名上疏,请立朱常洛为皇储。神宗置之不理。 通过这次上疏,申时行彻底明白了神宗的心意,那就是立朱常洵为皇储。申时行既想讨好神宗皇帝,赞同他废长立少,又怕此举得罪公卿大臣。想来想去,他决定采取首鼠两端的策略,在神宗面前赞同废长立少;在群臣面前,则装作恪守礼法,反对废长立少。 一些大臣见神宗不听劝谏,便把攻击的矛盾指向郑贵妃,颇多指斥。神宗见爱妃遭到贬斥,大为光火。申时行见状,献上一计:官员上疏言事,范围限定在自己的职掌内;不是职权范围的,不得妄言。各部各院的奏疏,都先交各部各院长官,由他们审查,合乎规定的,才准上呈皇帝。神宗对此妙计大加称赞。从此,没人再敢指斥郑贵妃了。 但群臣建议尽快立朱常洛为皇储的呼声不断,申时行也装模作样地上疏劝谏了几次。神宗不能不有所表示了。万历十八年,他下诏说:"朕不喜鼓噪。诸臣的奏疏一概留中,是痛恨一些人离间朕父子。如果你们不再鼓噪,就于后年册立。否则,等皇长子十五岁以后再说。"申时行急忙戒告诸臣不要再鼓噪了。 第二年,工部主事张有德上疏,请订立册封仪式。神宗怒,诏令册立之事延期一年。内阁中也有疏上奏,请准备册立之事。当时,申时行适逢休假,主持内阁事务的许国出于对申时行的尊敬,上疏署名,把他列在首位。申时行闻知,密上一疏,说:"臣正在度假,那道奏疏实与臣无关。册立一事,圣意已定。张有德愚笨不谙大事,皇上自可决断册立之事,不要因一些小人鼓噪而影响大典。"这道密疏很快便传了出来,群臣们见申时行首鼠两端,大为气愤。给事中黄大效上疏,弹劾申时行表面上赞同群臣立朱常洛为皇储的建议,背地里却迎合皇上的心意,拖延册立一事,以邀皇恩。内阁中书黄正宾上疏,弹劾申时行排挤、陷害同僚。结果,黄大城、黄正宾两人被罢官。 然而,高压政策未能使大臣们退缩,御史邹德泳再次上疏,指斥申时行首鼠两端。申时行见群臣激愤,担心大祸临头,遂上疏辞官。神宗诏准,许他乘驿站的车马归乡。 寿终正寝 万历十九年八月,申时行回到了故乡长洲。这年,他年五十有七。他在老家度过了23年。万历四十二年,他年满八旬,神宗遣使存问。诏书到了申府大门,申时行咽气。神宗诏赠太子太师,谥号"文定"。 历史评价 在后世多数批评者的眼中,申时行是一个"首鼠两端""八面玲珑""左右逢源"既无主见,也无能力,更无作为的人,特别是申时行入主文渊阁的这九年时间里的作为,和张居正大刀阔斧的改革相比,实在是过于平静,以至于有点波澜不惊。但是正是有这样的一种类似润滑剂作用的人物的出现,才使大明帝国的经济和民生得以短暂的休养,才能期待以后的发展。 申时行在多达二百九十九人的进士队伍脱颖而出夺取状元,然后又因为才干而被张居正加以重用,他自身的才能是不容置喙的。王世贞给申时行的评价是"富有积蓄,不近悬崖,不树异帜" 也正好说明了申时行谦谨的品性,同时申时行始终秉持道德上的操守,在德行上也可谓是典范。 关于对申时行的"不作为"是众人认为的诟病,但这也正是申时行的高明之处。其实,在申时行的心中也有一个"万历之治"的灿烂理想, 但是他有张居正的前车之鉴:像张居正此等"没有独裁的地位,却有独裁的地位"的人物尚且无法改变这个帝国的弊端,他这样一个既无"背景"又无"身家"的人何以能做到呢?况且在他看来,此时的大明帝国已经经不起他再次的折腾了。 申时行是一个富有现实感的人,他懂得为臣之道。 他清晰地认识到:朝廷最大的任务是促进文官之间的互相信赖与和谐。此亦即鼓舞士气,发挥精神上的力量。要影响全体文官,申时行必须首先提供自己的诚意。他宁可被目为大和事佬,甚至被批评为牺牲原则的政客,但他坚持他调济折衷的原则。他确实看透了国家为解决问题而设立文官,但国家的最大问题也就是文官。 所以他一再推行他的诚意,目的就是使文官集团之间,使皇帝和文官集团之间具有诚意,只有这样才能上下一致,才能使得大明帝国得以维持正常的运转并求得发展。 申时行一生最大的功绩就是在万历十二年及时将帝国从关于张居正的一切争论中拉了出来,避免更多的人事动荡,万历十二年皇帝精神焕发,但仅仅时隔两年皇帝就发现自己想做的任何事情都做不了的时候,申时行就泄气了。虽然申时行也不断后悔未能让皇帝成为一个有为的君主,但这是皇帝本身的问题,还有体制的问题,非申时行所能掌握。 主要作品 《大明会典》。此书是明代专述本朝典章制度的会典体史书,又名《明会典》。始纂于弘治十年(1497)三月,经正德时参校后刊行。明代前中期的社会发展、程朱理学统治地位的确立和分化以及明代官修史籍活动是其产生的社会学术背景。《大明会典》一书主要根据明代官修《诸司执掌》、《皇明祖训》、《大明集礼》、《孝慈录》、《大明律》等书和百司之籍册编成,记载典章制度十分完备,凡《明史》所未载者,多有交代,为研究明代史的重要文献。神宗万历四年(1576),明神宗朱翊钧敕命张居正为总裁,重修《大明会典》,万历十三年书成,万历十五年刊行,世称《万历重修会典》,题为申时行等修,共228卷,增补了嘉靖二十八年至万历十三年间事例。今存《大明会典》有内容简繁不同的两种版本,一般称引的《明会典》多指万历本而言。 《召对录》、《纶扉奏草》。 《申文定公赐闲堂遗墨》。 家族成员 申时行有两个儿子。 长子申用懋,万历十一年第二甲第二十一名进士。他中进士,在相当程度上是靠父亲申时行的权势,御史魏允贞曾上疏揭露。神宗则没有追究。申用懋累官至兵部职方郎中。职方郎中是兵部职方清吏司的长官,掌天下舆图,即地图。神宗诏攫太仆寺的副长官--少卿,命他以太仆少卿的身份负责职方清吏司事务。再迁右佥都御史,代皇帝巡抚顺天(府治大兴、宛平,令北京)。崇祯(1628-1644)初年,从兵部右侍郎升为左侍郎,再迁为兵部尚书,以病乞归。死后赠官太子太保。 次子申用嘉,举人。历官广西参政。 人物墓葬 在苏州历代陵墓中,规模最大又保存较完整的要数申时行墓了。申墓坐落在吴山东麓周家桥西,群众俗称申家坡。这座墓占地百亩以上,封土高出地面丈余,前有石砌的空层石阶,原来墓道两边列有墓表牌坊及石人、石鲁,墓铜门正中为神道碑亭和享堂,神道碑亭内树巨碑,上书"明太师申文定公神道",碑亭后享堂五间均是明代建筑,堂内立万历四十三年(公元1615年)的巨碑7块。该墓规模之大,可称明代高官显宦墓葬的典型,在江南一带是罕见的。 申墓前的基表牌坊及石人、石兽在1966年前后相继被毁,墓穴、神道碑亭、享堂及8块巨碑尚存,现被列为省级文物保护单位。 1982年被列为苏州市文物保护单位, 1995年被列为江苏省文物保护单位。申时行墓占地百亩以上,封土高出地面丈余。原有牌坊及石人,石兽在文革期间相继被毁,墓穴、神道碑亭、享堂及八块石碑尚存。 享堂为单檐歇山式,面阔五间19.4米,进深七檩8.2米,檐高2.9米。大金砖铺地。柱下承青石鼓墩和磉,拄头有卷杀,置坐斗。扁作梁,不施雕刻,仅于脊童柱两侧饰以粗犷的山雾云。梁架壮硕,举折平缓。左右次间和梢间立万历四十二年(1614年)至四十四年的谕祭、赐谥、题奏等碑八方,高4.24至4.35米、宽1.1至1.5米不等。 此信息最后更新时间为:1970-1-1 08:00

|