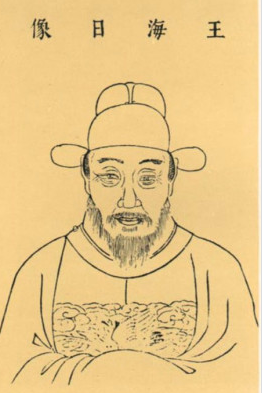

王华个人介绍资料

中文名:王华(1446年~1522年)

别名:实庵

国籍:明朝

民族:汉族

主要成就:成化十七年状元,精通礼、春秋、易。明朝著名诗人,儿子王守仁

代表作品:《龙山稿》,《垣南草堂稿》等

王华,字德辉,号实庵,晚号海日翁。曾读书龙泉山中,学者又称他龙山先生,浙江余姚人。 明宪宗成化十七年(1481)辛丑科进士第一人。授翰林院修撰,历任翰林院学士、詹事府右春坊右谕德、詹事府少詹事、礼部右侍郎,正德初年晋礼部左侍郎、南京吏部尚书。 王华参与预修《大明会典》、《通鉴纂要》,个人著《龙山稿》、《垣南草堂稿》、《礼经大义》、《杂录》、《进讲余抄》等,凡46卷。 王华的长子为明代著名哲学家王守仁(王阳明)。 人物生平 早年经历 正统十一年(1446年),王华出生在余姚一个富裕家庭,他自幼生性聪敏,刚会说话时,其父教他读诗,经耳便能随口吟诵。年龄渐长,读书竟至过目不忘。 成化十一年(1475年),松江提学张时敏测试其文,并大加赞叹,以状元及第期许。由此,王华名闻遐迩,大家世族争着前来礼聘他为子弟师。当时浙江左布政使宁良请王华到他的家乡祁阳任教,宁家有数千卷藏书,王华执教之余,足不出户,闭门读书。 成化十六年(1480年),王华在祁阳教学期满,回乡参加乡试。 科举之路 天顺六年(1462年),王华中秀才。虽然王华成绩 一直在府学名列前茅,曾被当时布政使宁良考效学问,与好友谢迁并列第一,但在随后数次乡试均落第。 成化十一年(1475年),王华由于学问高深,晋升为不需要参加录科考度的儒士。 成化十六年(1480年),王华以浙江乡试第二名的成绩中举。原本王华本应是第一,因答谢考官时身着白衣,被主考认为不成体统遂降为第二名。 成化十七年(1481年),会试王华名列第三十三位,录取他的正好是他的好友“礼记”房的同考官谢迁。殿试王华被点为第一,状元及第。 仕途经历 成化十七年(1481年),王华状元及第后,官授翰林修撰。 弘治九年(1496年),王华担任皇帝的日讲官。 弘治十一年(1498年),王华以詹事府右春坊右谕德主持顺天府的乡试。 弘治十四年(1501年),王华主持应天府乡试。 弘治十五年(1502年),王华晋升翰林学士仍兼任詹事府右春坊右谕德。因为才学出众,器度不凡,在讲幄授课最久,明孝宗特别器重,命赐金带,四品官服,圣眷日隆。 弘治十六年(1503年),三月,王华升任詹事府少詹事仍兼翰林学士。六月,王华因参与预修《大明会典》、《通鉴纂要》之功,擢升礼部右侍郎,仍兼任日讲官。 正德元年(1506年),五月,王华升为礼部左侍郎。 正德二年(1507年),闰正月,宦官刘瑾专权,朝中大臣纷纷奔走其门,而王华却不与其来往。刘瑾素慕王华为人,曾两次派人对王华说,他与王华有旧,王华若能去见他一面,可入阁为相。王华操持坚定,不肯趋附刘瑾。再加上长子王守仁也因不依附刘瑾,刘瑾恼羞成怒,贬王守仁为驿丞,并在这月二十九日明升暗降,将王华调为南京吏部尚书。 终老故乡 正德二年(1507年),九月二十一日,刘谨借王华参与预编《大明会典》中的小谬误之处,迫使王华致仕。王华不为所动,以为“从此可以免祸矣”。王华归田后,以读书自娱,侍奉百岁老母,自己虽年已七十,仍行孝于床前,为世人称赞。刘瑾事败被诛后,王华恢复原官。 嘉靖元年(1522年),二月,王华卒于家中,享年77 岁。二月十二日,皇帝下旨赠新建伯。 主要成就 文学 余姚在明时有礼余姚之称。有明一代余姚出了不少《礼记》高手, 而王华正是其中翘楚,《礼经大义》是王华对《礼记》的深入领悟,是明代治《礼记》的必读之书。王华不仅对自己的本经《礼记》有独到造诣,而其它四经也有所涉猎,其《易经》、《春秋》的水平不在当时专治这两经的高手之下。其教授过的祁阳学子,也有以《易经》和《春秋》中式的。 王华文风虽然严谨,但其随笔和其它题材的作品却善谑有趣,其轻快的笔触之下也有对本质的深入分析。 政治 王华的政治主张:道法并重,以上至下的管理国家方针。王华在他的著作中认为“道”为体为纲,“法”为用为目。要使国家达到大治,道与法二者缺一不可,并运用大量的历史事实来阐述道与法二者并用的重要性。他说汉后宋诸朝之所以不能比隆于唐虞三代,是因为他们未将过与法并重之故。至于当朝,“大诰申明五常之义。律令详著万法之条,养民有田,足国有斌,御暴有兵,禁奸有刑,大纲毕正,万目具举“,已达大治之征。若皇上还想探求道之“精微之蕴”,法之“制作之详”,则全在于皇上之一“心”耳,皇上若能“明诸心“,始终如一则今日之治完全可以超越唐虞三代。 轶事典故 拾金不昩 六岁时,一次与一群孩子在河边戏水,见一醉汉前来洗脚,把钱袋忘在河边。王华拾起,打开一看,内有数十两黄金,心想,此人酒醒必来寻找。但又恐被人抢去,于是,王华心生一计,将钱袋投入水中,坐等失主。不久,那人果然号泣着跑来,王华迎上前说:“是来找你的金子吗?”于是把扔金子的地方指给他,醉汉找到金子感激非常,拿出一两酬谢,王华笑道:“不拿你数金反要你一两吗?”尽管醉汉一再坚持,王华就是不接受。 色不动心 王华年少时,借寓居一富翁家,富翁无子。有一天晚上,富翁叫他的小妾去和王华通奸求子,妾至拿出一纸条说:这是主人之意。纸上写著:“欲求人间种。”王华提笔在旁写道:“恐惊天上神。”任她百般诱惑,终不动心。第二天就离开富翁家。后来富翁家修醮,一道士拜呈奏章,伏地久不起,富翁感到奇怪?道士说:刚才送奏章至南天门,巧遇天上迎状元榜,所以许久才送到。问状元是谁?道士不敢说,只说道:状元榜前面有副楹联“欲求人间种,恐惊天上神”。不久,王华果然状元及第。后官至吏部尚书。 王华在祁阳教书期满,他告别祁阳文友,准备回家参加乡试。祁阳的学子们设宴为他饯行,他们想试一下王华的节操,特意将宴席安排在水中央的一座亭子里,并事先藏了两个妓女在里面。席散之后,众人都告辞乘船上岸而去,将王华安置在亭里歇息。两个妓女从内里出来,王华吃惊不小,急忙呼船,可是船都已走远,无奈王华只得拆了扇门板渡水而归,祁阳人更加佩服他的人品。 父子对联 任老子婆娑风月;看儿曹整顿乾坤。(注:王守仁平宁五之乱后,王华题于自己书斋上) 衣冠奕叶范阳第;诗礼千秋涿郡宗。(注:王华为同榜进士卢格题写门联) 雪压孤舟,一叶载六花归去;雁横远塞,片笺写八字出来。(注:上联为王华,下联为王守仁) 藕笔盈池,竹简蕉书安可写;苔衣满地,秧针柳线不能缝。(注:上联为王华,下联为王守仁) 百尺竿头站脚;千层浪里翻身。(注:上联为王华,下联为王守仁) 一年春长长春发;五月夏半半夏生。(注:上联为王华,下联为王守仁。此联为嵌名联,王华携子外出赏花,出此对,其子王守仁对之。上联“春长”,指春天给出人的感觉或人们对春天的期望。“长春”,花名。下联“夏半”,指五月正值夏季之中间,故称。“半夏”,中草药名。“春长长春”与“夏半半夏”词序倒序,词义自变,巧妙自然,颇为佳趣。) 人物评价 《王守仁评传》评道:为官20余年,为人仁恕坦直,平生无矫言伪行,对人无尊卑贵贱,相待如一,凡谈笑言议,皆由衷而发。人有片善,就称不绝口。有急难来相求的,则极力帮助救济。而对别人的过恶,则直言规劝,不肯护短。又性至孝,对父竹轩公及母岑太夫人,色爱之养,无所不周。虽无突出建树,但颇有节操,为官有清名,很得社会舆论的好评。后因与大宦官刘瑾不和,被勒令辞职。高年犹寝苫蔬食,哀毁逾节,以致染疾,卧床逾年。 李鸿章自题对联中道:老子婆娑看儿曹,整顿乾坤,当代重逢王海日;吾皇神武安天下,扫除纷乱,家祭无忘陆放翁。(注:王华晚年号海日翁) 《皇明贡举考》卷五:陈氏鎏评王华、李旻二状元文章:王深造诣,李优才致。 王华的同榜进士榜眼黄珣在王守仁登第后写诗给王华赞道:《贺年侄王伯安登第》:“羡我同年老状头,贤郎名位颇相侔。龙山佳气重重见,舜水恩波滚滚流。调味查梨同入鼎,济川桥梓共为舟。相看尽道登科乐,却合同担廊庙忧。” 个人作品 书稿 参与预编有: ⒈《大明会典》:王华是预修《大明会典》的主要人员。 ⒉《通鉴纂要》:王华是《通鉴纂要》的编辑。 个人著作共46卷: 《龙山稿》 《垣南草堂稿》 《礼经大义》 《杂录》 《进讲余抄》 诗作 《长信宫》 《南浦月华》 《王贞妇》 《青楼怨》 书法 这是贺友人弄璋之喜的小文。其书法特点,以行书为主,宗法二王,兼辅柳体之妙。 家族成员 先祖王纲,字性常,文武兼资,善于识别人才,明太祖洪武年间因刘基举荐,拜兵部郎中,擢广东参议。 曾祖王与准,字公度,自号辶豚石翁,早年闭门力学,尽读先世遗书,精通《礼》、《易》,著有《易微》数千言。 祖王杰,字世杰,自号槐里子,学者称为槐里先生,幼时即有志圣贤之学,年十四尽通“四书”、“五经”以及两来诸位大儒的学说,后以明经贡太学,未得大用而殁,著有《易说》、《春秋说》、《周礼考正》、《槐里杂稿》数卷。 父王伦,字天叙,号竹轩,其家虽环堵萧然,而雅歌豪咏,胸次洒落,穷年口诵心惟,于书无所不观,尤其喜读《仪礼》、《左传》以及司马迁《史记》等,为文简古有法,赋诗援笔立就,所著有《竹轩稿》、《江湖杂稿》若干卷。 妻:郑氏、赵氏、杨氏。 子:长子王守仁,著名哲学家,弘治十二年进士;次子王守俭,太学生;三子王守文,郡庠生,官督府参军;四子王守章。 史书记载 《明史》本记第十三、列传杨继宗传、列传王守仁传 《渊鉴类涵》 《翰林记》上 《殿阁词林记》 《明通鉴》 《於越新编》 此信息最后更新时间为:1970-1-1 08:00

|